Interior

334

獻給四季與藝術的花束 紐約小島 Little Island

從惠特尼美術館夜間鳥瞰小島。© Little Island Covid-19 讓紐約所有社交活動停止超過一年半,在紐約 6 月 15 日解封之前,許多空間、活動都逐步開放。其中最引人注目的就是在肉類加工區(Meatpacking District)的54、55號碼頭小島(Little Island)公共空間,選擇在5月21日解封前對外開放。小島到底是什麼?小島的鄰居有哈得遜河公園、惠特尼美術館、以及即將在57號碼頭使用的Google紐約辦公擴建總部,都讓小島成為紐約近期焦點之一。這是一座在曼哈頓西邊河岸舊碼頭位置,重建水面上的公園空間,佔地2.4英畝、南北橫跨近乎6.5公里的哈得遜河岸。許多媒體這樣形容小島:一座漂浮的紐約小島。光以漂浮這樣的字眼形容,就足以讓人想造訪,一探這座小島如何漂浮在哈得遜河上?後疫情的大家,都上網預訂造訪小島的時間,迫不及待透氣,找回紐約的新鮮事。 鳥瞰小島。© Little Island 小島是一座公園,沒有台灣傳統舊式公園的設計:整齊的水泥鋪地、綠色仿竹水泥欄杆、兒童遊樂場必備的溜滑梯、強健身體的石頭步道、半夜打著日光燈管的陰森涼亭、以及疏落榕樹和植物。小島,不僅是公園而已,這是一項集合有趣的建築設計、藝文活動戶外展演場所、海洋植物園、輕食休憩的服務,讓訪客在建築、藝術、文化中感受哈得遜河周遭的紐約風景和河對岸紐澤西景觀。 小島草坪設計。攝影 Michael Grimm © Little Island 從發起、設計、完工,小島建造耗資2.6億美元、耗時10年。由夫妻檔美國媒體大亨巴里.迪勒(Barry Diller)和時尚設計師黛安.馮芙絲汀寶(Diane von Furstenberg)建立的迪勒–馮芙絲汀寶家族基金會(The Diller – von Furstenberg Family Foundation)發起,建造給市民的這座公共空間一半資金來自於他們的家族基金會。當2.6億美元可以買一座遠離世界紛亂的自然小島,或是買下廣大土地作為生態保護區公園,我很好奇這座連結在極致資本開發的曼哈頓島的人工島,如何在全球自然環境光速毀壞、氣候變遷劇烈之中,提供人們嶄新的城市文明經驗?那樣美的感覺經驗是什麼? 仿丘陵山形的地表。攝影 Michael Grimm © Little Island 結合建築主體、工程設計、景觀規劃 鬱金香花瓣造型的清水混泥土樁柱,應該是網路社群上分享最多的畫面。空中鳥瞰的小島,四方區域有序規劃著不同的環境,讓我聯想到開心農場電玩裡那些方整虛擬的農地。小島有許多曲折蜿蜒的小徑,簡單連結這些空間,這是由英國設 計師托馬斯.亞歷山大.赫斯維克(Thomas Alexander Heatherwick)和其赫茲維克工作室(Heatherwick Studio)所設計的小島建築主體。赫斯維克在紐約著名的設計案是2019年的「Vessel」蜂巢式建築,位於高線鐵道終點屬於紐約市哈德遜廣場開發案(Hudson Yards New York)中的建築之一。小島設計重點是公共空間的公園和世界級戶外演出空間,有面向哈得遜河景夕陽的露天圓形劇場可容納687人,站立空間可容納50人。 小島。攝影 Michael Grimm © Little Island 2013年正式進行小島的設計案,這些混擬土結構柱體,赫斯維克設計靈感來自小島兩側54、55號舊碼頭遺留在水底的木樁體,隨著時間這些舊木樁成為水生生物的棲息角落。小島的設計選擇和舊有木材樁體共存,那些歷史痕跡殘破的木樁 突顯這些鬱金香花瓣水泥樁柱的當代設計感。其實,小島最早的設計提案是將小島空間貼近水面,就像一只漂浮在水面的落葉那樣的概念。最初的設計藍圖和完工遠離水面的結果不同,因小島設計過程經歷2012年的紐約桑迪颶風,這也意外地讓赫斯維克重新思考小島要如何去因應全球氣候劇烈變遷、水患、海平面上升的殘酷現實。新聞訪談中赫斯維克回憶到,步出初期設計提案會議的那天,剛好桑迪颶風來襲,會議結束,風雨越來越大,颶風也對殘存老舊碼頭造成更大的損害。 因此,他和團隊變更原來的設計案,加強堅固結構,增加樁體高度,讓小島主體結構離水位4公尺高,就是為了減少洪水淹沒的機會,因應天然災害。 組裝施工現場。© Little Island 工程人員側量樁體深度。© Little Island 這些不同高低的有機造型樁柱,創造出小島在水面上的「陸地面積」,產生仿山地、丘陵地形等高變化,同時讓訪客在小島上 移動時,藉由上下高度的變化,在小島小小的面積中,能創造出最大空間的經驗。至於鬱金香花瓣造型樁柱的工程,由英國奧雅納(Arup)工程公司的紐約分部團隊負責工程結構設計。每座鬱金香花瓣樁柱的承重不同,大約是250至350噸,這也讓整體景觀設計能依照不同承重的樁頂,選擇不同土壤、植栽、空間機能。 值得一提的是,水泥柱體打入河床上,工程物件都是在紐約在地 工廠預先製作各部分水泥元件,用老派哈得遜河船運的運輸方式到碼頭,再到現場組裝。 所有元件都預先製造,到現場組裝。© Little Island 鬱金香花瓣造型的水泥結構體細部。© Little Island 景觀規劃則是由紐約知名景觀設計公司MNLA的辛葛妮.尼爾森(Signe Nielsen)打造。MNLA在紐約執行許多知名的案子,其中最著名的就是高線鐵道公園,所以在這裡也可以看到一些高線公園景觀元素的延續。赫斯維克設計出高低不同、承重不同的樁柱結構,對於MNLA來說,在這小小的四方小島上,創造出不同的微型氣候:不同的地形、陽光照射和風模式,讓每個角落都有屬於自己的氣候。至於在植栽選擇上,不是「好不好看」、「想要」的膚淺問題而已,而是與所在環境適其所性的設計來決定, 像是得考慮面河環境、繁忙馬路邊的空氣品質、適合紐約氣候, 如寒冷的冬季、因為其香味和對鳥類和傳播花粉媒介的吸引力而選中的植物等。這座海洋植物園,選擇了在地原生種的35種樹木、65種灌木和290種草本多年生植物、藤本、球莖植物,來適應紐約四季嚴峻的氣候條件,讓小島植栽隨著紐約四季變換,一起變化。 每一座鬱金香花瓣造型的水泥結構體,重量高度都不一樣。© Little Island 園區到處設有座椅。攝影 Michael Grimm © Little Island 贊助者的支持 小島所在的54號碼頭,呈現著曼哈頓西側哈得遜河岸的興衰歷史,就像是台北艋舺,從早期河岸港口繁榮興盛,歷經老城衰退的過程。54號碼頭曾是1912年鐵達尼號生還者獲救後登陸的碼頭,70年代曾經為許多藝術家和多元性別團體的據點。 鬱金香花瓣造型的水泥結構體。攝影 Michael Grimm © Little Island 如果沒有媒體巨擘迪勒先生感興趣重建這些只剩殘破木樁的碼頭,如果沒有他的家族基金會鉅額資金投入,那麼54、55號碼頭也不會以55號碼頭公園的小島新樣貌,呈現有趣的當代建築概念。藝術家和贊助者、委託人緊密的關係存在各時期的藝術史,案例不勝枚舉。如果說富豪們都會買一座私人小島,那麼迪勒先生則在紐約創造了一座人工小島,並與全民一同分享。新聞訪談中,他提到,人們問他為什麼要進行這項計畫?他說:「我的家人都喜歡公共空間、公共藝術,我們很幸運有這樣的資源。但是最重要的是看到城市裡的人們真正開心的樣子,讓人們開心!」私人旅行中,迪勒先生每看到那些歷史悠久的雕像、公園等,他總要問這百年的什麼是怎麼發生?他自己的回答是通常來自某個奇特的人、某個奇特的想法。在小島這項計畫,他也希望能創造一座百年後,大家仍然驚艷的空間。 露天圓形劇場,面對哈得遜河。© Little Island 另一展演空間。© Little Island 雖然小島有來自私人、民間單位、政府單位龐大資金支持,建造的過程也不是一切都順利。10年的歷程,小島歷經4年的法律訴訟:紐約城市俱樂部(The City Club of New York)提告小島建造沒有依照新的環評結果,並且建造過程危害了野生動物保護區。持續的法律訴訟問題,讓小島在2017年面臨停工禁令,那一天同時也是迪勒先生計劃訂購價值8千萬美元 的水泥,他的家人都要他停止這項瘋狂計畫,不如選擇他真正想要的地方。後來,紐約州長安德魯.馬克.古莫(Andrew Mark Cuomo)居中介入溝通協調,才讓紐約城市俱樂部願意撤告,換來小島2018年的復工。迪勒先生和其家族基金會投注小島近乎一半的資金(約 1.13 億美元),據稱是城市史上、對公共空間公園最大的一筆捐贈。迪勒先生和家族基金會也承諾,將會捐贈接下來20年高達1.2億美元的維修經費。 小島一景。攝影 Michael Grimm © Little Island 小島露天圓形劇場和周遭環境。攝影 Michael Grimm © Little Island 這裡不僅單純的是一座公園,小島更有自己獨立運作的藝文活動,像是藝術家駐村、每日不同的藝文活動。小島是藝術家展演的創造空間,也是藝術教育活動的場地。我看著小島冗長的夏季藝文活動表,每天都安排著不同類型、提供大小朋友的藝文活動,從視覺藝術、音樂、劇場等,就像是小島迫不及待地要讓紐約客有個忙碌的後疫情夏季時光。混雜著海風、河水和城市混沌空氣之中,我突然有個問題:我們到底會是比較嚮往人工島,還是天然島?我喜歡吹著鹹鹹清新的海風,漂浮在大洋中沒有污染的天然小島。但是,我也享受紐約小島的建築設計和公園規劃提供我們無限想像的文明經驗。這個問題的回答也許應該是取決於空間與當下周遭環境互動的關係。曼哈頓島是人工化的小島,舉例來說在垂直、橫向大道間占地廣大的中央公園,那裡的仿自然是百分之百人工設計打造而成,像紐約這樣城市文明極致發展的環境裡,小島也許就顯得自然而充滿迷人魅力。 撰文」Chia-Ling Lee

Interior 334

艾迪遜酒店(EDITION Hotels)向來擅長以創新風格重釐酒店的奢華定義,並揉入各地文化與社會環境的精隨,標示出當地獨一無二的生活態度。2020年秋季揭幕的東京艾迪遜酒店(The Tokyo EDITION)由Ian Schrager與隈研吾合作,雙方在經過不斷討論後,期望將它打造成具有溫度的空間,同時體現東京匯集日本傳統文化與尖端科技的特殊象徵,展現其傳統與時尚交織的面貌。 大堂。Ian Schrager與隈研吾期望打造猶如森林般的空間,使用大量的木頭元素與綠色植栽,建構城市中的綠洲,不僅為酒店帶來生機,同時體現出日本人與自然共存的傳統精神。 由建築師隈研吾主理的空間設計,以「呈現森林般的空間」為設計構思,讓旅客沉浸在綠景懷抱與在地文化之中,透過酒店空間展現日本傳統建築面貌,提供富含當地人文精神的頂級住宿體驗,建造出一座歌詠自然的城市綠洲。 漫步室內森林 東京艾迪遜酒店位於日本商業街區東京虎之門,坐落於綜合大樓東京World Gate的31至36層樓,可眺望鄰近的東京鐵塔,並俯瞰繁華的城市街景,擁有絕佳視野。抵達酒店入口,首先可感受到沉靜素雅的氛圍,門面的黑色大理石以簡潔線條鋪設出大器沉穩外觀。大廳內,黑色大理石在白色的穹頂下呈現洗鍊質感,精心構劃的燈光角度令空間更顯挑高。 閣樓露臺特大床房。客房主要以木造家具擺設,柔和的色調流露素雅的氣息。 日本擁有豐富的自然景觀,加上文化深受神道與佛教的影響,民族尊重自然萬物,並秉持人與自然和諧共存之精神,向來擅長將自然語彙融入建築設計與室內空間之中,而這項傳統文化亦延續至今,深刻影響著當代日本建築師的設計精神。 艾迪遜酒店頂層套房。附設廚房島、起居室與餐廳,房內裝設多面大面玻璃以增加採光,同時引景入室。 「負建築」是隈研吾最為人熟知的建築理念,「融入自然,並熟悉自然」是他貫徹創作的核心要素。一如既往擅長建造出帶有溫度的建築,他將此一精神灌注於的室內空間,不僅將日本的景觀特色納入酒店,讓室內洋溢森林的芬芳;也運用日本常用建材—橡木、胡桃木,營造出溫暖且精緻的空間體驗。 魅力獨特的餐飲空間 如何在奢華的環境中體驗自然的樸實與城市的繁榮?東京艾迪遜酒店公共空間選用大量原木素材,並添加綠色植栽元素,讓旅客恍若置身於叢林裡的木屋,能自由地在空間裡探索各區域。酒店規劃了4座餐區,每間酒吧與餐廳皆流露獨特的空間氛圍,各自以獨特魅力提供奢華的餐飲服務。 大堂吧。整體空間主要為木造設計,並擺設大量的綠色座椅、玻璃瓶和植栽,讓前來暢談的旅客彷彿置身於叢林中的酒吧。 大廳酒吧環繞生機昂然的植栽,並以木格柵天花板覆蓋寬廣的場域,實現了Ian Schrager對於「空中叢林」的想像,並且利用燈光與造型增加空間的層次感,沉浸式的空間氛圍令人能在此輕鬆啜飲調酒同時欣賞城市風光。 The Blue Room餐廳。廳內選用湛藍色沙發和餐具,以呈現藍寶石的意象。 The Blue Room餐廳擁有豐富的綠景,典雅的藍色沙發與餐具宛若藍寶石般點綴空間,餐廳內設有私人包廂讓提供重視隱私的賓客一種理想選擇。包廂裡有別於主廳的深邃湛藍,這裡選用的是意喻珍貴的黃玉(Topaz)色彩,亮麗且溫暖的色調令空間顯得溫馨、高雅。 翡翠廳。色澤深沉的原木家具,在翠綠的植栽與座椅的交映下,營造出沉靜的空間美學。 充滿綠意的翡翠廳配以原木桌椅,同時設有花園露臺讓人置身在城市綠洲中愜意賞景、享用精緻餐點。酒店內還有一間彷若黑寶石的艾迪遜Gold酒吧,空間採用炭黑木料仿造燒杉(焼き杉)的質感;這是借鑑日本的傳統技術,木板經過碳化後不僅會散發漆黑的光澤,亦能提升耐用性及防腐性。 用自然寧靜闡述大和之美 全作共設置206間客房,其中22間為套房,共分為14種房型,每間套房皆採用大量木質呈現自然、寧靜、優美的新和風調性,柔和色調與簡潔的家具線條正如大和美學予人的恬靜印象。為了提升室內採光,每間套房皆裝設大面玻璃,有些房型設有室外露台,讓旅客親近東京繁華的市景。 翡翠廳+花園露臺。翡翠廳外部設有花園露臺,讓旅客在綠景與東京景致的懷抱中品嘗精緻餐點。 在細節上,隈研吾應用日本傳統木造工法於設計巧思,屏風採用江戶時期常見的格柵元素,運用千本格子工法,以細長梳條密集排列,不僅達到美觀效果,也助於室內通風與隱私維繫的功能。 艾迪遜Gold酒吧。Gold酒吧的裝潢以黑色基調呈現黑寶石高貴而時尚的魅力,並以金屬壁飾與擺件點綴出低調奢華的質感。 依據旅客各異需求,酒店設置4間設備齊全且裝潢素雅的會議工作室,與1間可容納250人的多功能廳,以提供商務、社交活動或婚禮等用途。酒店內多元的健身和娛樂設施也能緩解旅人的疲勞。 圖片提供與版權」隈研吾建築都市設計事務所 攝影」©︎SS Co.,Ltd / Naomichi Sode 撰文」紀奕安

Interior 334

經過一年漫長的等待,威尼斯建築雙年展終於在 2021 年中旬與大眾相見,本屆大會主題「我們將如何共同生活?(How will we live together?)」呼應現代世界所需要的建築,尤其建築作為環境與人的溝通橋樑,將生活、工作、理想地合為一體,亦是將神性、生活與旅行融合的場域。此一命題,在歷經疫情肆虐的當下,人與人、人與自然之間如何共存,更成為當代亟需的解答。 台灣館外觀。 本屆台灣館由國立台灣美術館、策展團隊自然洋行建築設計團隊及草字頭國際聯合舉辦,以《台灣郊遊 – 原始感覺共同合作場域計劃》為題,自 5 月 22 日至 11 月 21 日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮(Palazzo delle Prigioni)展出,透過梳理數個獨特案件、跨領域合作經驗,深入探討打造環境建築的前端企劃、與後續實驗建築的營運紀錄。 國美館館長梁永斐表示,本次台灣館不僅布展過程面臨最多挑戰與不確定性,也是布展團隊人數最精簡的一次,因應義大利當地防疫規範及個人健康風險,國美館、建築團隊及運輸公司總共僅有 9 人前往,前後隔離至少 20 天,而此番疫情下的跨國布展過程,也意外地回應了「如何共同生活」的提問。 展覽裝置「置身物種間的建築 II」。自然洋行製作,Mauricio Freyre導演。 郊遊─逐山水而居 「人類在自然的野地,如何透過本能的感覺啟動應對能力,克服自然給予的挑戰,當我們正視人類內在的原始感知並逐漸產生正向對應能力時,恐懼也就會消失了。」策展人曾志偉如此談到,本屆展覽命題與建築概念也從此而生。 展覽題目「台灣郊遊」聚焦於台灣山林自然生態,探討在台灣郊區野遊、生活,進而移動所形塑而成的生活狀態,曾志偉描述,台灣地理上 70% 遍布高山、森林和丘陵,人口集中於西半部平原城市,與中央山脈距離非常密切,嚮往在郊區或自然條件下生活的人們,來來往往都市與郊區之間,形成一種非正式、不斷變動的遷移行為,「在開發與保護之間,構築一道值得努力的纖細平衡。」自然洋行多年來致力於自然野地郊區研究及環境規劃,著重人與環境的共存,建構如何和建築以外的事物和諧運作,而非創作一個人與自然或環境隔絕的空間。 展場作品模型「少少—原始感覺實驗室」 展場位於威尼斯重要交通樞紐與觀光景點「普里奇歐尼宮」,前身為古老監獄,如何在一個古老而封閉的空間中創造出寧靜且帶有原始感受的場所?策展團隊刻意提供留白,盡可能保留空間原有質感,並以大型立體空間裝置與投影呼應歷史建築原始元素。 展場氛圍呼應目前全球疫情發展下人與空間的關係,在隔離的狀態下人們如何自省、內觀,重新省思與生活環境的互動關係。期待觀眾透過 5 件展出作品,回歸個人感覺心念、周遭感知來貼近當下時代,找尋寧靜而平和的心境。除此之外,此次展出亦通過影音作品與氣味設計的結合,配合與秘魯籍導演 Mauricio Freyre 合作概念影像,並與「曖曖內含光實驗室」合作籌劃互動的展覽,帶領觀者透過五感體驗獨特的策展概念。 建築,是溝通的橋樑 本展以「提問」、「共同合作」、「相互影響」3個對應大會主題的子命題,與數個跨領域的團隊一起探索建築、環境與人共同生活的方法,建構更為符合人類生活感知的建築。 本次展出的內容包含自然洋行建築團隊獨立實驗作品如「少少—原始感覺研究室」、峇里島「天然修道院」,以及數件與台灣產業的合作:「勤美學 森大」、與春池玻璃及忠泰建築文化藝術基金會合作的「類生態冥想屋」、「野長城原始知覺研究室」等建築環境規劃概念,呈現不同的人文、環境條件、產業、空間使用模式等,皆有各自獨特的對應觀點,其中的共同點是通過建築扮演溝通橋梁,呈現並拓展各領域透過實驗建築場域共同合作的成果。自然洋行從各個獨特案件的風土、田調觀察中發現,「安定的人心」是與自然環境共存、持續發展而不過度開發的重要先決條件。 天然修道院及野長城。 少少—原始感覺研究室 「少少—原始感覺研究室」是自然洋行於 2014 年所發起的研究計畫,以「自然中的學習場域」為題,與植物學、傳統醫療、調香、靈修等跨領域策劃與交流,擇址台北城市與山脈之間的山林,至今已舉行將近百場研究計畫及活動。 本案選擇在背風面及擋風樹群邊搭建,並在原有木造平房上覆蓋台灣農務上常見的植物庇護網室系統,高度 8 公尺、長度 20 公尺,再採用 80%加 60%透光性針織網形成適當的工作生活場合。因應地形與樹木障礙,修正成以 8 個圓心組合成的不規則弧形斷面的構造主樑下搭建。打造輕質、速成、節省人力及耗材的建築,所有結構不採用水泥製品,可迅速拆解、位移,也同時具備臨時性、耐久度、 機動性等彈性功能。 少少-原始感覺研究室實地照。攝影」Jetso Yu 類生態光學冥想屋 未來,是一個移動方便迅速的世界,人的生活不再是一個定點,而是安定、微小、寧靜,並分散於各地角落的空間碎片,作為未來所需的居住場所。自然洋行攜手專司回收玻璃的春池玻璃合作打造了「光學冥想屋」,於忠泰美術館 2016年 開館首展《HOME 2025:想家計畫》中展出。 展覽聚焦於住居議題上,著眼人最基本的生活單位─「家」,透過時間與空間兩個向度的交叉設定,啓動思考 10 年後住居的研究計畫。此作透過玻璃無機、耐溫、堅固、透光等特性, 將自然的光能和水回收轉換成生態小屋,並具備不斷繁衍的彈性變化,結合其他維生設備。想像未來人們透過網路分享模式,關照散落各地的冥想屋達成訊息交流、知識分享的家。 類生態光學冥想屋玻璃模型。 野長城原始知覺研究室 延續「少少」的嘗試,自然洋行於 2017 年在中國河北的山野間建築一處結合自然涵構及探索山林美好生活的實驗場域。空間機能包含植物工作坊、香氣實驗計畫、自然療癒課程、藝術展演等,引導人們走進天然場域,建立與大自然緊密連結生活。設計團隊重新思考自然如何地吸引人們,松樹林、梯田、老礦場,以及遠方山脈形成的野長城,作為人類文明與荒野的那條模糊邊界,散發著一種寧靜。 建築以竹炭板作為主要材料,期待建築除了回應土地、生態,更能照顧到空氣,因此研發空氣濾心原理的相關建材,作為對未來大量發展時的示範依據。若說建築作為人類在自然中尋找立足點的載體,自然洋行期望在這片和諧的關係中帶來新的生命,或者是生機。 野長城原始知覺研究室之展出模型。攝影」高靖捷 勤美學 森大 2018 年與苗栗在地企業「勤美學」合作,策劃一座通過人與自然生活體驗及知識聚落範型—森大,位於苗栗香格里拉樂園南側 10 公頃次生林內。 建築由主屋及環形網廊兩個部分組成:主屋改造原有荒廢的類中式宮廷房舍,外部大量覆蓋銀網和噴霧水系統,回應谷地炎熱氣候,主要作為教室、廚房和工作坊等用途,並收集附近散落的巨石取代日常生活慣用的家具。不完全封閉的環形網廊由銀色 60% 農用針織網及強化結構的鍍鋅鋼管構成,形成近 300 公尺的長廊作為輕度隔離荒野森林的結果,串起各個可以彈性使用的空間,並承載工作坊的型態。將「向大自然學習」的思想與產業結合,展現更多的影響力。 勤美學 森大實地照。 天然修道院 為自然洋行 2019 年的作品,將工作室計畫搭在印尼峇里島某個原始的秘境山林中,探索未來自在生活及愛護自然界的建築方式之可能性,也因此以動物原始本能「棲息」於山林的概念,規劃數棟棲息屋形成一個微小的村落,以分時與不插電概念生活於其中。 空間中大量運用自然元素,引人聯想歐洲古老修道院、高原上的藏傳佛教寺院、熱帶森林的神殿、沙漠的清真寺等,設計師表示,趨近純粹的神性空間時常體現人類與環境和平共處的可能景象,透過建造神聖的空間,用光線和空間量來喚起敬畏和虔誠的情緒。 天然修道院展出模型。攝影」高靖捷 自然洋行 自然洋行成立於 2003 年,工作室位於台灣台北外雙溪陽明山國家公園後山,主要設計思考著重於建築、環境、感知等複合因素規劃而成的完整場域。其中包含歷史建築物改造、新型態研究機構及部分實驗性住宅、飯店等。並於 2014 年起持續探索輕質、異材質構造及其運用向度可能性發展。 資料及圖片提供」國立台灣美術館、自然洋行 編輯」林慧慈

Interior 333

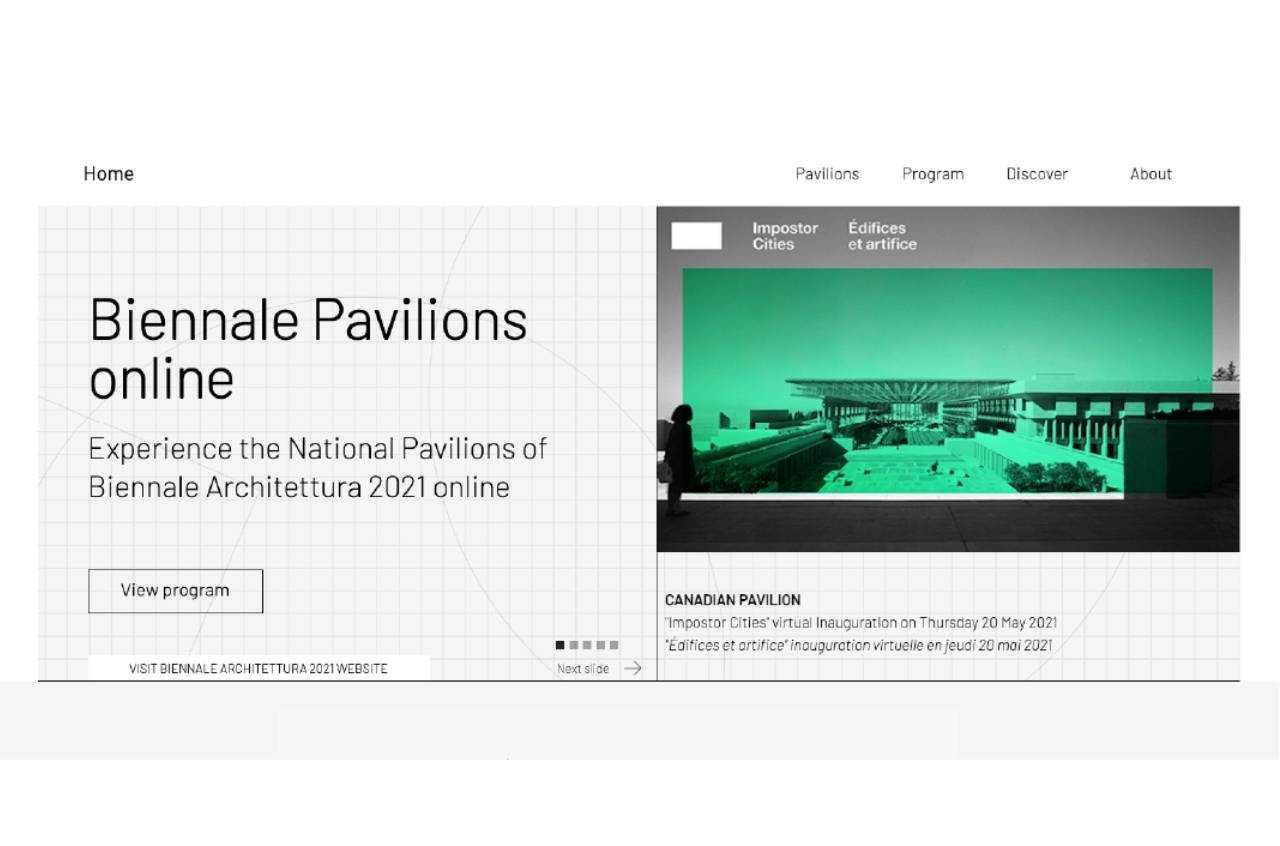

2021年第17屆威尼斯建築雙年展(Biennale Architettura 2021)在策展人Hashim Sarkis的策劃之下,於2021年5月22日順利揭開展覽序幕。6個成員國,包含愛沙尼亞共和國、瑞士、立陶宛、英國、芬蘭和盧森堡,攜手跨越地理限制,善用愛沙尼亞先進的科技技術,以數位平台的方式邀請各地設計師和民眾一同參與這場全球藝術盛會,訪客透過建築雙年展官網可以取得各個國家館的展覽與活動資訊。 威尼斯建築雙年展官網,主頁每天都會更新國家館的線上串流。圖片:Biennale Pavilions 目前共有22國共同參與這場前所未有的線上建築雙年展活動,多數國家在開幕週選擇以線上或複合式活動的方式出席開幕典禮。這些國家館從2021年夏天至秋天,也將持續在網站分享演講及研討會內容,或提供線上導覽等服務。讓民眾能透過官網瀏覽活動日期,並點擊圖示記錄於個人行事曆。 透過網站可以觀賞國家館的線上活動。圖片:Biennale Pavilions 面對險峻的未來挑戰 我們該如何共同生活 自2019年起,全球受到新冠肺炎(COVID-19)影響,各地產業與日常生活型態皆受到嚴重衝擊,這不禁讓我們開始省思人類過往的行為模式,更去思考未來該如何應對及改善。2021年威尼斯建築雙年展呼應全球當前所面臨的困境,以「我們將如何共同生活?」(How will we live together ?)為主題,深入探討人與環境共存的議題,攜手打造能維持環境平衡與未來發展的建築。 2021年5月至11月,每天皆安排不同國家館的線上活動行程,點擊右邊的行事曆小圖示,可以將喜歡的活動資訊存入個人行事曆。圖片:Biennale Pavilions 以下,是6個國家館的設計構思與作品成果。 (詳細資訊請至建築雙年展官網探索:https://www.biennalepavilions.com/) 主頁下方提供22個主要國家館的資訊。圖片:Biennale Pavilions 愛沙尼亞館 《廣場!積極收縮Square! Positively shrinking》 愛沙尼亞館《廣場!積極收縮Square! Positively shrinking》圖片:©Samuele Cherubini 策劃主旨在於探討小城市在面臨人口減少的趨勢下,高品質空間對於此危機發揮的作用及未來發展。事實上,城市收縮的現象在歐洲屢見不鮮,而這是東歐自1989年發生後社會主義轉型之後的結果。自2000年起,愛沙尼亞就有人口顯著流失的問題,造成當地常見空置建築和棕地,同時存在大量低品質住宅、破舊建築和投資不足的環境問題。 愛沙尼亞館以影片的方式展示愛沙尼亞100建築計畫框架對城市收縮的干預過程與成果。圖片:©Samuele Cherubini 愛沙尼亞建築中心(The Estonian Centre for Architecture, ECA)在此展覽中,正視都市收縮對環境產生的影響及危害,並展示出可行的解決方案,透過拆除建築、採取積極的住房政策、修復歷史建築以及振興都市空間,以改善城市收縮的現象。 愛沙尼亞的城市地圖。 《廣場!積極收縮》主要以影片的方式呈現「偉大的公共空間」,展出愛沙尼亞100建築計畫框架對於城市收縮的干預成果,此計畫旨在2020年重現愛沙尼亞15座城鎮的中心和公共空間,目前特爾瓦(Tõrva)、帕爾瓦(Põlva)、瓦爾加(Valga)和拉普拉(Rapla)已於2018年完工;沃魯(Võru)和庫雷薩雷(Kuressaare)地區的廣場也於2019修復完成,而埃爾瓦(Elva)和拉克韋雷(Rakvere)的復興工程於2020年完成。 特爾瓦(Tõrva)。圖片:©Tiit Veermäe 愛沙尼亞館呼應「我們將如何共同生活?」這項主題,以《廣場!積極收縮》呼籲空間品質對共同生活空間的重要性,愛沙尼亞館項目專員Raul Järg表示,在新冠肺炎的影響下,更加顯現人們除了需要面對面互動,更需要較好的空間質量以滿足這項需求。 拆除瓦爾加(Valga)的廢棄建築。圖片:©Anna Hints 策展人:Jiří Tintěra, Garri Raagmaa, Kalle Vellevoog, Martin Pedanik, Paulina Pähn 委員:Raul Järg(The Estonian Centre for Architecture) 參展者:Mari Rass, Ott Alver, Alvin Järving, Kaidi Põder, Helen Rebane, Egon Metusala, Kaie Kuldkepp, Liis Uustal, Vilve Enno, Gianfranco Franchi, Chiara Tesi, Rea Sepping; Siiri Vallner, Indrek Peil, Villem Tomiste; Häli-Ann Tooms, Mari-Liis Männik ; Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre, Taavi Kuningas; Risto Parve, Kai Süda, Liisa Hirsch, Patrick Tubin McGinley; Anna Hints, Joosep Matjus, Ants Tammik, Tushar Prakash, Urmas Reisberg, Kairid Laks 瑞士館 《oræ-邊境體驗oræ – Experiences on the Border》 瑞士館《oræ-邊境體驗oræ – Experiences on the Border》圖片:KEYSTONE/ Gaëtan Bally © Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, Fabrice Aragno and Pierre Szczepski 瑞士館以《oræ-邊境體驗oræ – Experiences on the Border》為主題,鑽研關於瑞士邊境在政治和社會議題的現況,並為這些有常住人口領地(Inhabited Territory)建立一個新感知。瑞士藝術理事協會(Swiss Arts Council Pro Helvetia)委託來自日內瓦的建築師與藝術家共同研究瑞士邊境關於政治與空間的面向,以及其感性和社會層面的感知。 Oræ地圖。圖片:KEYSTONE/ Gaëtan Bally © Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, Fabrice Aragno and Pierre Szczepski 團隊於2019年年底展開首次的巡迴研究,他們在研究期間乘坐卡車造訪居住在瑞士和鄰近國家之間的居民,親自去體驗和了解當地人民的生活環境及現況,並以影片記錄全程活動。在此展覽中,團隊透過影片與模型的方式使觀眾能有彷彿置身在瑞士邊境的體驗,藉由模型訴說當地人所想像的居住環境和空間,帶來沉浸式的感官體驗。 瑞士館以模型表達邊境居民對於生活環境和空間的想像。圖片:KEYSTONE/ Gaëtan Bally © Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, Fabrice Aragno and Pierre Szczepski 這項計畫在整體籌備過程中,由於新冠肺炎突然改變人們對於邊境的感知,帶給團隊新的挑戰。為了因應疫情產生的限制,團隊與伯恩大學(University of Bern)合作,運用學生設計的行動論壇再次造訪邊境地區的人民,藉此來梳理邊境在疫情影響下的新感知。 瑞士館內展示的模型。圖片:La Biennale di Venezia, Photo: KEYSTONE/ Gaëtan Bally © Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, Fabrice Aragno and Pierre Szczepski 瑞士館的團隊確信邊境是21世紀的實驗室,這些地區富含複雜的社會和文化結構,需要深入去研究和觀察。而這項計畫將揭開這些區域在政治和理想的面向,並挑戰大眾對於邊境、限制和滲透性的普遍思考模式。 瑞士館內除了擺設模型,並放映瑞士館團隊實際造訪邊境的紀錄片,使參觀者能有身歷其境的體驗。圖片:La Biennale di Venezia, Photo: KEYSTONE/ Gaëtan Bally © Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, Fabrice Aragno and Pierre Szczepski 策展人:Fabrice Aragno, Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, Pierre Szczepski 委員:Madeleine Schuppli, Sandi Paucic,Rachele Giudici Legittimo (Swiss Arts Council Pro Helvetia) 立陶宛館 《立陶宛太空署The Lithuanian Space Agency》 立陶宛館《立陶宛太空署The Lithuanian Space Agency》的形象設計:以人體骨骼為基礎的字體。圖片:2021 ©Julijonas Urbonas and Studio Pointer*. Courtesy of the Lithuanian Space Agency 立陶宛館坐落於流浪漢聖瑪利亞堂(Santa Maria dei Derelitti),展覽以《立陶宛太空署The Lithuanian Space Agency》為主題,設計結合引力建築和宇宙想像這兩項元素,策劃出一個虛構的外太空世界。立陶宛太空署由一家研究太空建築和重力建築的組織Julijonas Urbonas所創辦,此項計劃認為宇宙是根本的理想世界,其設計主旨著重於人們如何更加接近超自然,同時轉換人類對於外星人的觀點。 人類星球的數位模擬,2021。圖片:©Julijonas Urbonas and Studio Pointer*. Courtesy of the Lithuanian Space Agency 立陶宛館策展人Jan Boelen表示,想像危機是近期危機,而立陶宛太空署提供我們能夠共同協調和夢想的框架,帶來可能的新太空時代,使人類脫離國際和商業掌權的空間,將主導權歸於人們。 立陶宛太空署展內設置的人類星球設備。圖片:Darius Petrulaitis © Courtesy of the Lithuanian Space Agency 立陶宛館藉由此項計畫對社會政治帶給人類星球的影響提出質疑,並探討當人們脫開地球的種種框架,而純粹地成為這個新外太空架構的基石,地球原有的文化和倫理觀念對我們來說又是什麼樣的存在?展場中央設置了人類星球設備,這是一台三維掃描儀(3D scanner),可以將參觀者以動畫模擬的型態掃描進太空,當愈多民眾參與,掃描儀就能形成一個新星球。 立陶宛館參展者Julijonas Urbonas親自導覽館內展示的設備。2021, 威尼斯。圖片:Aistė Valiūtė & Daumantas Plechavičius 策展人:Jan Boelen 委員:Julija Reklaitė 參展者:Julijonas Urbonas 英國館 《私人愉悅園The Garden of Privatised Delights》 英國館《私人愉悅園The Garden of Privatised Delights》圖片:©John Riddy 英國館透過《私人愉悅園The Garden of Privatised Delights》針對英國存在私有公共空間(privately owned public space)這項議題提出新思考, 並挑戰私人與公共空間的兩極性,提出能夠共同改善公共空間在使用、可接近性和所有權的問題。 英國館的路線導覽圖。圖片:Cristiano Corte ©British Council 此項計劃的靈感源自荷蘭畫家耶羅尼米斯·波希(Jheronimus Bosch)的三聯畫—《人間樂園》(The Garden of Earthly Delights),畫中的人間位在天堂與地獄之間,而英國館策展人以此為概念,暗示私有公共空間處在兩個極端之間:英國18世紀存在圈地法案(Enclosures Act)前,公共土地的烏托邦,和完全私有化的反烏托邦。 英國館入口。圖片:Cristiano Corte ©British Council 設計團隊將英國館內的房間規劃成7個私人公共空間,透過一串聯的空間體驗,讓參觀者彷彿置身在典型的英國城市,啟發人們積極參與並思考如何改善公共空間的設計,使空間具有包容性和理解性,打造能受惠廣大市民的空間。 愉悅園。圖片:Cristiano Corte ©British Council 館場內模擬英國熟悉的公共空間,包括青年活動中心、商業街區和當地酒吧,這些空間平時並列於無法進入的私人花園廣場周圍。前述項目皆列入此項計劃的重編和振興範圍,並採取自上而下方法(bottom-up approach)探討土地所有權和面部識別數據的議題,而位在展館地下室的私人廁所則凸顯了基本公共服務的問題。 位在地下室的廁所。圖片:Cristiano Corte ©British Council 策展人:Manijeh Verghese, Madeleine Kessle (Unscene Architectur) 委員:Sevra Davis(Director of Architecture at the British Council) 參展者:Unscene Architectur, The Decorators; Built Works; Studio Polpo; Public Works; vPPR 芬蘭館 《新標準New Standards》 芬蘭館《新標準New Standards》圖片:©_ugo_carmeni_2021 芬蘭館透過《新標準New Standards》講述芬蘭Puutalo Oy(Timber Houses Ltd.)的故事,展示1940年至1950年中期的預鑄建築(Prefabricated building)歷史和發展。 芬蘭館展場內部擺設Puutalo Oy的照片,訴說標準化住房在芬蘭的演進史與貢獻。圖片:©_ugo_carmeni_2021 Puutalo Oy是一間由21 家芬蘭木材製造商成立於1940年的工業產業, 旨在應對冬季戰爭後產生的卡累利阿(Karelian)難民危機,為解決大量人口因戰爭而流離失所的問題,芬蘭各地的建築師和工業家共同開創量產住房設計模式,透過工廠建房有效地解決戰後的住房危機。而這項建築新標準不僅使芬蘭建築業推向現代化,而Puutalo Oy也在十年內成為世界上最大的預鑄木造建築製造商之一。 位在芬蘭赫爾辛基(Helsinki)的典型Puutalo 住房。圖片:Juuso Westerlund 展館擺放特別委託著名攝影師Juuso Westerlund為Puutalo房屋拍攝的新照片,印證這些房屋對於戰後各地生活水平的貢獻,和現今的居住狀況與蛻變。芬蘭館委員Katarina Siltavuori表示,組合屋是建築師們非常感興趣的領域,這項建造模式可以幫助他們達到快速且經濟建房的效果,同時不會失去住房質量或造成環境危害。而芬蘭的標準化住房設計除了為設計和生活質量設定新標準,也證明此項建造模式可以改善人們的生活。 1940年代,位在Nekala芬蘭的Puutalo住房。圖片:ELKA Archive 策展人:Laura Berger, Philip Tidwell, Kristo Vesikansa 委員:Katarina Siltavuori(Archinfo Finland) 參展者:Juuso Westerlund, The Central Archives for Finnish Business Records (ELKA), Museum of Finnish Architecture (MFA) 盧森堡館 《盧森堡之家Home for Luxembourg》 第17屆建築雙年展的盧森堡館是第二次舉辦在威尼斯軍械庫(Arsenale - Sale d'Armi)圖片:©LUCA_holicstudio 人類世(Anthropocene)的首次大流行—新冠肺炎嚴重打擊人們十幾年來倡導的可持續性概念,使群體的生活型態、社交距離以及消費行為都必須歷經戲劇性的轉變。然而,這也凸顯了建築與土地、城市與農村、室內與室外、家庭與工作、建築環境與自然之間的關係。 盧森堡館內展示模組化住房的結構,每個組件皆為細薄的木板:基本52平方公尺的配置尺寸為3.9 x 14.4公尺,住房有3面裝設玻璃幕牆,而後牆集成了儲藏室、廚房和較小的開孔。圖片:©LUCA_holicstudio 盧森堡館呼應「我們將如何共同生活?」這項主題,LUCA盧森堡建築中心(LUCA Luxembourg Center for Architecture)邀請建築師Sara Noel Costa De Araujo探索模組化生活的概念,而SNDCA工作室(Studio SNCDA)將盧森堡多個空置建築用地使用的模組化住房設計帶入展館策劃,使國際展覽與盧森堡能共同關注住房危機的問題。 模組化住房的空間雖不大,室內的基本配備卻一應俱全。此項設計可以根據地塊規模部署若干個單位住房。圖片:©LUCA_holicstudio 歐洲多數城市的住宅負擔能力指數特別高,表示多數當地人民無法負擔得起住房價格。盧森堡之家正視住房法規、建築和城市品質、生活方式和生活水準、經濟、房地產邏輯和政府等方面,藉由建築設計將理論化為行動,實際採取方法濃縮這些多元面向,並刺激人民、當局和其他利害關係人回應這項議題。 住房內部為開放式空間,僅藉由廁所區隔空間。廁所裝設2個窗簾:1個環繞著床,另一個則隱藏了廚房檯面。圖片:©LUCA_holicstudio SNDCA工作室所設計的模組化住房仔細拿捏小空間與設備齊全之間的平衡,運用較為細薄的模組在園地上打造可以容納各式家庭型態的別墅,此模組化住房無需深厚的地基,內部空間的基本配置也應有盡有。LUCA盧森堡建築中心希望透過這項計畫讓建築師們擁有發聲的機會,即使他們在城市建築發展的作用受到土地私有化和大型房地產開發商的經濟實力而減弱,建築師仍有促使社會大眾思考和討論的特權,對未來提出願景。 策展人:LUCA Luxembourg Center for Architecture 委員:Ministry of Culture 參展者:Studio SNCDA, Koenraad Dedobbeleer, Sara Noel Costa De Araujo, Ester Goris, Arnaud Hendrickx 圖片提供與版權」Biennale Pavilions, The Estonian Centre for Architecture, Swiss Arts Council Pro Helvetia, The Lithuanian Space Agency, British Council Arts, Archinfo Finland, LUCA Luxembourg Center for Architecture 撰文」紀奕安

Interior 333

巷弄常常是展現民間生命力的地方。「小南通咖啡」位於台北市和平東路的小巷中,基地及其周圍多為屋齡四、五十年的老公寓,傳統機車行與店舖圍塑出「台味」的氛圍,雖然有點凌亂、有點老舊,卻真實傳遞出一種屬於台北的親切感。 楊竣淞設計師表示,業主於洽談時提出了一個以「南國」作為概念的開店企劃,希望讓整個咖啡廳具有南國風情,且融合城市的民生樣貌,藉由台灣的小食(如筒仔米糕、黑輪等)和精心烘焙的咖啡,打造一個有別於坊間常見精品咖啡館的文青感,而是企圖加深與當地居民的連結,希望設計的介入可以為店面創造出更具個性化的美學標準。 位在巷弄內的基地屬於梯字形平面,小南通咖啡企圖讓店面跟社區與人有著密切連結,強化台灣在地文化的氣息。 元素解構與重組 設計師進一步解釋基地的限制,本身比馬路高出約70公分,平面整體形似梯字狀,進入室內後會發現此處是一個斜的角度空間,這樣的條件加深了平面配置的難度。設計的出發點是由「整理」開始,打除潮濕的牆壁,改由磁磚阻斷內外水氣,室內沒有增加隔間和壁面,而是將老公寓整理至最適用的狀態,並透過材料的選擇突顯風格;過度刻意營造的風格,有時反而會與環境格格不入,那該如何注入業主期待的「南國風情」呢?楊竣淞說,就他自己的認知,所謂的南國其實就是台灣這個島嶼,因此他從台灣自身內涵回看,並爬梳城市特色,例如帶有攤販感的店面、違章建築中常使用的材料、隱約復古的視覺意象等,他讓這些元素看似自我的獨立置於空間中,但彼此卻又可以相互交融在一起。 半穿透的摺疊式拉門讓空間多了「打開」的可能性,讓坐在吧台的顧客在不經意間成為了框景中的主角。 設計團隊梳理業主對於「南國風情」的想像,並透過材料和意象的堆疊,讓復古與現代的交會深刻存在,又不顯突兀。 基地本身有一些舊材料的痕跡,譬如波浪板的雨遮、外觀原有的馬賽克等,雖然狀況不甚良好,但設計團隊試著延續這些物件的存在,因此選用相同的材質來構築本案。拿掉大門原有的鋁窗,取而代之改以半穿透的摺疊式拉門,並於室內重塑一個攤販式的吧台區,呈現出「屋中屋」的視覺效果,由摺疊門向內望去,隱約有種在市場看望騎樓攤販的既視感。 在室內建立一個攤販式的吧台區,呈現類似「屋中屋」的視覺效果。設計師以「時間屋」的概念形塑量體,充滿著時代感的細節。 吧台區是極具細節的量體,包含拱形折鐵、八角窗等,鐵件元素從門面一路延伸進吧台,緊接著,將黛綠色調的馬賽克和油漆以協調的比例鋪設,屋中屋的形態使空間彷彿有了分界,讓料理的人、與品嘗食物的客人,有著互相對視的有趣關係。另外,設計團隊亦將外部的局部牆面表層剔除,再利用舊式的木工手法,將窗戶包覆成木結構,由外向內營造出一致的語彙,同時產生新舊融合的張力感受。 設計師明確劃分出煮食及調配飲品的區域,並以廚具的抽油排煙系統作為輔佐,藉此降低味道相互影響的問題。 硬體方面的周全考量 針對咖啡廳的機能需求等規劃,楊竣淞提到,最困難的部分就是食物烹煮與飲品調理之間的安排和平衡,由於小南通咖啡提供眾多台灣特色小食,擔心「味道」成為難解的問題,設計團隊遂將吧台分為前後區,前區處理有味道的食物,並請廚具廠商協助計算排煙量,力圖減少油煙對店內的影響。 大面積的綠色基底,搭配黑鐵燈具以及鍍鋅浪板,看似極具衝突感,實則令人印象深刻。 針對燈光的布局,楊竣淞設計師表示,「最好的燈光計畫,就是給予彈性的可能。」盡量將直接照明降至最低,改使用調光器因應明暗需求,座位上方的鐵件吊燈是視覺的焦點,利用直觀的燈泡作為主要光源,並隨著燈泡質感的明暗變化,為空間塑造出一種時間停滯的氛圍效果。在本案中,開物設計將懷舊情懷與創新語彙相互交疊,構築出一個獨樹一格且具記憶點的小型營業場域,用老元素建構空間張力,默默陪伴著你我。 燈光計畫方面並非採取「均亮」的模式,而是更注重明暗對比與陰影感,渲染出空間氛圍。 設 計 者」開物設計 / 楊竣淞 羅尤呈 參 與 者」高彰孝 攝 影 者」李國民空間影像事務所 空間性質」咖啡廳 坐落位置」台灣 主要材料」鍍鋅鐵、黑鐵、波浪板、磁磚、抿石子、木皮、乳膠漆 面 積」35坪 項目年份」2021年 開物設計 自2007年創立以來,開物設計以靈活的文化符碼,營造出空間的價值與深度,成功為客戶提供創新策略與商業模式,整合空間特質以開展出競爭優勢。為成就空間之多元與獨特,開物設計延攬室內設計專才,與行銷企劃、平面設計、藝術文化領域之菁英積極合作,以跨領域的組合,創造出組織靈活、專業分工而理念一致的堅強團隊,打造不設限的空間型態。為住宅、娛樂空間、辦公空間、公共空間和商業空間設計出創新而精湛的新氣象,進而延伸出家具設計、燈具設計、產品設計和平面設計的全面性規劃,全面提升空間設計的完整與價值,並榮獲如台灣TID Award、金點設計獎、韓國K-Design Award、義大利A'Design Award、美國IDA Award銀獎等大獎。 資料及圖片提供」開物設計 採訪」陳映蓁

Interior 333

由中國知名建築師馬岩松帶領的MAD建築事務所設計的「海口雲洞圖書館」已於近日正式落成並投入使用,這座一體成形的混凝土建築被英國《泰晤士報》稱為「2021年最期待建成的建築作品」,它將為海口市民及遊客帶來更獨特的城市公共文化空間。 MAD建築事務所 MAD建築事務所由中國建築師馬岩松(如圖)於2004年建立,是一所以東方自然體驗為基礎和出發點進行設計,致力於創造可持續並具未來感與東方意境的有機建築的國際建築事務所,期望透過作品重新建立人與自然的情感聯繫,並在社會、城市、環境和人類之間取得平衡。MAD經手的項目豐富多樣,設計種類遍及城市規劃、博物館、歌劇院、老成改造、藝術作品等。MAD建築事務所現由馬岩松、黨群、早野洋介領導。 位在海口灣畔世紀公園中的海口雲洞圖書館,由MAD建築事務所操刀。攝影CreatAR Images 作為中國南端重要的港口城市,位在海南省的海口市曾是海上絲綢之路的重要一站。近年,由於海南國際旅遊島、海南自由貿易港陸續建立,海口的經濟急速發展,影響力也與日俱增,如何透過提升城市公共空間的獨特性和藝術性,為居民帶來更具人文氣質的生活環境,並塑造城市的性格及歸屬,成為了重要議題。 俯瞰圖。雕塑性極強的量體中,有著圖書館、市民活動空間等機能。攝影:CreatAR Images 「海口雲洞圖書館」,是大型國際公共藝術項目「海口.海邊的驛站」中,第一個落成的高標準驛站。「海口.海邊的驛站」邀請了十多位全球頂尖的建築師、藝術家以及科學家等(如隈研吾、劉家琨、Patrik Schumacher等),共同跨界打造16座以「自然.共生.未來」為理念的地標性公共驛站。而「海口雲洞圖書館」位處於海口灣畔的世紀公園中,整個項目包含了圖書館和市民活動中心,建築南側的圖書館,內含可藏書萬本的閱讀空間及多功能影音區,免費開放予大眾使用;北側為提供服務的設施,例如咖啡廳、淋浴間、公共休息區跟屋頂花園等。 形體似「蟲洞」,奇幻又獨特 開卷之初,往往是人們最期待的時刻,海口雲洞圖書館也是如此,人們從熟悉的城市現實走入建築,開啟一段新的時空之旅。馬岩松表示:「精神屬性是建築的核心價值,它將渲染一座城市的人文氛圍。我們希望這裡是人們日常生活中願意前往並停留的城市空間,建築、藝術、人文和自然在這裡相遇,它們將開啟人們的想像,並指引且探索出不同美感所蘊含的意義」。 藉由通透材料的運用,模糊室內外界線,半戶外露台可更貼近海岸景觀。攝影:存在建築 靜處於陸地與海洋之間的建築雕塑性極強,洞形空間的層次及複雜性將空間一層層拉開,自由有機的形態塑造出多變的牆面、樓板、天花等要件,也有效模糊了室內室外的邊界,建築裡外的孔洞像極了大自然中隨處可見的「洞穴」,大小不一的孔洞將自然光線引入室內,同時也提升了通風效果,為常年處於炎熱環境中的建物「降溫」;人們藉由孔洞看天望海,好似透過時空的通道查看身邊本已熟悉的世界,建築裡不同的氛圍與尺度,和人的活動產生觸碰,勾勒出一種屬於此場所的儀式感。 貫通首層與二層的面海階梯式閱讀空間,除了供人閱覽外,也是日常舉辦文化交流活動的場地,與主要閱讀空間相鄰的兒童閱讀區,利用天窗、孔洞、壁龕等元素,激發孩子們探索的慾望;可開啟的玻璃天窗及超大弧形推拉門為圖書館帶來更好的採光、觀海視野與通風感,結構形態圍塑出的多個半室外空間及和平台,也是人們閱讀及望海的絕佳場地。為適應當地炎熱的天氣條件,建築外圍的迴廊以懸挑手法操作,藉由物理遮陽降低熱輻射傳導,以實現建築節能的理念。 可透過孔洞看天望海,彷彿穿梭於隧道般,多變的景致豐厚了層次。攝影:存在建築 弱化材料存在,突顯空間感受 MAD建築事務所選擇以「反材料」的方式構建本案,避免過度表現結構構造,企圖消除材質本身固有的文化意義,使空間感受躍身為主角。而混凝土是種液態材料,流動、柔軟多變的樣態是它最大的特點,海口雲洞圖書館整體建築是由混凝土澆築一次成形,屋面及樓板皆採用形似格子鬆餅(Waffle)的「雙層中空肋板」形式,既能滿足大跨度、大懸挑的受力需求,又能利用結構的中空來鋪設設備管線,以及填充建築保溫材料,讓室內空間更為簡潔完整,也成為實現建築、結構、機電一體化設計的關鍵。 細部結構。利用「雙層中空肋板」手法滿足建物的受力需求,亦可將管線與保溫材料藏於其中,使內部更為簡潔。攝影:存在建築 作為傳遞知識的載體,海口雲洞圖書館跳脫過往呆板制式的外觀樣貌,以有機的線條、輕盈柔和的樣態,為城市塑造出有趣且令人驚喜的地景。 資料及圖片提供」MAD建築事務所 撰文」陳映蓁

Interior 332

隨著全球人口數量不斷攀升,都市化的問題相繼而來,進而造成住房短缺的現象,而炒房與囤房等因素更導致全球重要城市的房價居高不下,讓許多人難以無法負擔,生活成本大增。現今,全球己開發或發展中國家無不面臨房屋短缺和高房價的困境,面對未來住房在城市發展的趨勢,荷蘭的UNStudio建築事務所針對此項議題進行深入探討,並採取相關解決建議。 香港益發大廈;照片:Note Thanun on UNSplash 理解當代住宅真正的需求 2020年在新冠肺炎(COVID-19)蔓延下,不僅衝擊全球經濟,也波及到一些城市的房市,加劇了住房危機。為了解決這項問題,許多城市採取了積極的應對政策。舉例來說,2020年9月,英国政府提出「2021-26年經濟適用房計畫」(2021-26 Affordable Homes Programme, AHP),計畫在2021年至2026年間建造18萬套新住房,而有50%的新房將以共享產權(Shared Ownership)的方式呈現,期望能提升住房自有率。 此一計劃在2020年3月的財政預算已確立得到款項,其中包括英國住房協會(Homes England)撥款的75億英鎊。另外,大倫敦政府(Greater London Authority)得到40億英鎊的資金,預計在2021年興建8萬2千套新房。 UNStudio 針對阿姆斯特丹 A10 環城公路的城市研究揭示了高速公路城市的未來(BNA,2016年)。隨著電動車普及,空氣和噪音污染將會下降,因此環城公路將可能成為令人愉悅的林蔭大道。 2020年1月,德國柏林推出「五年租金凍結計畫」。為阻止近期柏林房租飆漲的情勢,超過150萬套位在柏林的房屋,其現有租金將遭到凍結或降低五年,以減緩城市紳士化(Gentrification)的現象,並確保中低收入戶能夠負擔得起柏林的租金。不過,也有來自反對黨與住房和房地產協會強烈反對的聲浪,他們認為限額會危害到城市內的房地產投資,加劇住房問題。 到底當代的住宅最需要的是什麼?要如何在各種外在條件的限制下,有效解決住房危機,同時確保住宅的品質?想要改善此現況,需要廣泛考量社會環境和城市長期綜合規劃,且各方都必須積極參與決策、共同確立長短期目標,並將共同目標至於個人利益之上,才能確實改善城市的住房危機。 新加坡 Ardmore 住宅中的重複模組圖示。 運用模組化設計改善住房危機 UNStudio早期的設計項目多為荷蘭的住宅,現今設計項目擴及全球,團隊從中積累豐富的設計經驗,能在有限的條件下打造優良住宅,創造具生活品質與大眾可負擔的住宅項目。 在生態與社會環境不停變動的條件下,UNStudio 創辦人Ben van Berkel認為,現代住宅需要更具靈活性,才能因應環境突如其來的挑戰。他相信透過模組化設計能夠有效且快速地完成房屋建造,是目前因應住房危機的可行解方。模組化設計以基礎模組為核心,可以自由進行分組和配置,達到節省成本和時間的效果。 卡達首都多哈地鐵網絡中使用的結構模組圖。圖片版權:卡達鐵路公司。 Ben van Berkel認為簡單或統一的設計才是公益住房或經濟適用房應該追求的目標。以位在德國慕尼黑的Van B住宅為例,UNStudio將模組化設計的概念帶入此建案,透過9個嵌入式家具模組並搭配設計團隊開發的一項智能系統,讓組合方案能最大化的運用在每個居家空間,並且提升室內功能的彈性和層次,使空間能隨時依據住戶的需求及習慣而重組排列。 模組化設計的可塑性高,能適用於各種環境與住房規模。若將模組化設計廣泛應用於房屋設計,即能實現在短時間內建造大量優良住房的目標。藉由提供《模組化設計手冊》,項目的承包商就能依照手冊中的指南與規範,分頭在不同地方建造房屋,亦能確切掌握項目從設計到施工的整體過程,在嚴格的預算內實現良好的住宅體驗。 多哈地鐵模組化設計手冊。 打造智慧城市 面對未來社會快速變遷,應用大數據整合與交換,城市得以快速分析現況,並有效地應對外在的挑戰和人民的需求。UNStudio的姐妹公司—UNSense,目前正在荷蘭的赫爾蒙德智慧港智能社區(Brainport Smart District, Helmond)展開名為「100所住房生活實驗室」(The 100 Homes Living Lab)的項目,旨在創造一個能根據現況不斷自我發展和調整的環境。 UNSense 推出的赫爾蒙德智慧港智能社區「100所住房生活實驗室」。圖片提供:Plomp 透過UNSense推出的城市數據平台,居民能自己掌握資訊的隱私和資訊共享的對象。另外,此平台有中立的第三方管理,借助控制面板,可為用戶提供準確的信息,了解數據交換產生的利益,達到數據平等交換原則。 UNSense 推出的赫爾蒙德智慧港智能社區「100所住房生活實驗室」城市數據平台。 根據弗若斯特沙利文公司(Frost & Sullivan)報導,2025年智慧城市(Smart Cities)將會創造價值2.46兆美金的商機。雖然新冠肺炎對社會發展帶來危害,卻也加速城市朝資訊整合的方向發展,藉由數據驅動化(Data riven)和外連基礎架構蒐集、分析資訊,達到提升大眾生活品質、適應未來城市發展等需求,進而高效改善住房危機的問題。 圖片提供與版權」UNStudio 撰文」紀奕安

Interior 332

Marquee夜店首度進駐亞洲地區,坐落於新加坡濱海灣金沙綜合娛樂城。ICRAVE希望將新加坡Marquee形塑為成人遊樂園,締造出絢爛的午夜嘉年華。 想暫時忘卻煩憂,來場徹夜狂歡的夜晚嗎?Marquee與Avenue皆為活躍於紐約和拉斯維加斯的知名夜店,是美國Tao集團的旗下品牌。Tao集團跨足全球餐飲業與夜總會,這2家夜店品牌首次踏入亞洲市場,一同進駐新加坡繁華的濱海灣金沙綜合娛樂城(Marina Bay Sands),並邀請紐約著名設計公司ICRAVE為這2個不同風格的場域打造各具特色且彼此相連的空間。 新家坡Marquee擁有3層樓的佔地,ICRAVE充分運用空間挑高且寬廣的優勢,不僅以舞池為軸心設置室內中庭,邀請更多的民眾共同感受沉浸式空間體驗;並在舞台後方規劃摩天輪,以打造光彩奪目的室內嘉年華。 ICRAVE是一家創新的設計工作室,過去的設計項目主要以美國夜生活為主,其設計理念在於深入探究業主的品牌背景,制定出能與業主品牌並駕齊驅的設計策略,希望作品不僅止於創造出空間體驗,也能為使用者締造出難忘的回憶。 精品區。呼應整體設計概念,以霓虹燈管與鋼鐵等元素共構出個性時尚的氛圍。 濱海灣金沙綜合娛樂城是新加坡最具代表性的地標,ICRAVE將它的奢華特色帶入新加坡Marquee與Avenue夜店的設計概念,融合科技和藝術在2家夜店打造專屬於大人的遊樂園,創造出不同風格的都會夜空間。 ICRAVE與動態設計師合作,在DJ台後方設置高聳的8k LED螢幕,並於舞池兩側裝設橫向LED螢幕,整廳的燈光效果會隨著音樂節奏舞動,帶動全場氣氛。 Marquee開啟你的狂歡之夜 新加坡Marquee內部共有4個吧台,提供全亞洲最優質的桌邊服務。 新加坡Marquee的裝潢構思在於結合戶外嘉年華與室內奢華風設計,以打造成年人的夜間遊樂園。舞池是店內空間的核心,貫穿3層樓的室內中庭不只增加空間在視覺上的延展性,也讓整室的民眾活躍於氣氛高漲的氛圍之中。絢麗的雷射燈隨著音樂節奏在漆黑的空間內舞動,帶來沉浸式的感官體驗,營造出盛大的室內嘉年華會。 其中1個吧台呈現奢華的視覺感受。 為了吸引人潮至不同區域,入口處設置在3樓,讓入場者可以縱觀全場,探索樓層。若是想稍微放慢步調,也可到風格各異的吧檯享受餐桌服務。 吧台設計以紅色及黃色相間,打造復古華麗的風格。 設計團隊ICRAVE參考過去許多夜店室內設計的精華,以70年代紐約傳奇夜店54俱樂部(Studio 54)作為靈感來源。ICRAVE嘗試將54俱樂部的戲劇張力注入新加坡Marquee的空間設計,民眾除了能搭乘舞台後方的巨大摩天輪俯瞰室內全景,在艙箱內使用觸空式自拍機留下難忘的回憶,也可與朋友從兩道配載LED燈的「陽光滑道」一路溜至底層,前往「夢幻酒吧」暢飲。 陽光滑道。店內設置2道配載LED燈的滑道,為空間增添趣味性。 舞池是夜店的靈魂角色,負責主宰全場的氛圍與節奏。ICRAVE與動態設計師合作,在DJ台後方設置高聳的8k LED螢幕,隨著音樂響起,四周的LED螢幕與絢爛的燈光效果會配合節奏變換形態,將現場氣氛炒至最高點,帶來豐富的視覺饗宴。 新加坡Avenue情境有如私人俱樂部。 Avenue私享的家庭派對 Avenue主廳。山型天花板搭配舒適的沙發與復古枝形吊燈,呈現低調奢華的居家風格。 想體驗家庭派對的氛圍,不妨移駕至新加坡Avenue,這裡帶有浩室音樂(Deep house)輕快活力的氣息,並富含趣味性與奢華感。整體設計上,主大廳採用大量木材元素營塑舒適氛圍,山型天花板搭配仿金合金網格與枝形吊燈,展現私人別墅般的雍容格調。大廳內配置造型優雅的沙發和座椅,同時設有吧檯服務讓人享受微醺氛圍。 酒吧。吧檯上方以仿金合金網格裝飾,暖色系基調呼應家庭派對的設計概念。 新加坡Avenue的主要特色是裝設了多項娛樂設施呼應主題家庭派對的概念,每間主題不同,各具特色。其中,1間個室設有2道全自動式迷你保齡球道,空間採用暗色系的裝潢基調再以霓虹燈光點綴。 迷你保齡球室。保齡球室的牆面以黑色為基調,搭配燈光效果營造迷幻的氛圍。 另一間則是華麗的遊戲室,設有撞球台、彈珠台、滾球遊戲台。此外,也規劃了個人VIP酒吧空間,或是獨立的 KTV室,滿足各種活動需求。 遊戲室。整室使用大量木質素材,與暖白光交織出豪奢的空間感受。 圖片提供與版權」TAO Group 撰文」紀奕安

Interior 332

峇里安達仕酒店(Andaz Bali)洋溢愜意的度假風情。 你是否渴望展開一場能夠放鬆身心的旅途?想盡情地徜徉在樸實的自然風光,親身感受南洋島嶼豐富的飲食和藝術文化,享受紓壓的SPA服務?峇里島(Bali)可以一次滿足你所有願望。 新入口大門選用沙努爾地區傳統的紅磚瓦片堆砌而成。 這座迷人的島嶼富含人文特色與自然資源,是人們鍾愛的度假景點,同時也吸引了凱悅酒店集團的目光,選為旗下安達仕精品酒店進駐亞洲地區的首個據點,並於2021年4月初正式營運。 峇里安達仕酒店鄰近登帕薩市沙努爾海灘。 安達仕(Andaz)是印地語「個人風格」的意思,而這個品牌致力發掘出各地獨特的本土風情,讓旅客藉由感官體驗融入酒店周遭的環境特色。峇里安達仕酒店位於登帕薩市沙努爾(Sanur)海灘附近,鄰近努拉萊伊國際機場(Ngurah Rai International Airport),酒店空間由曼谷建築設計師Tierra與日本Spin建築工作室聯手打造,設計團隊精心匯集當地獨特的元素,讓入住旅客體會到峇里島魅力。 酒店融合峇里島的建築風格,讓建築與自然環境融合,營造熱帶雨林的氛圍。 峇里島的建築風格主張人與自然共存,除了建材取自周遭環境,不特意追求精雕細琢,讓建築隨著時間推移展現歲月痕跡。峇里安達仕酒店整體空間風格深受環境啟發,尊重當地傳統與人文風情,將島上的文化遺產和藝術特色融入酒店的建築風格及室內設計,讓入住旅客能體會峇厘島的獨特魅力。 傳承自爪哇島文化的傳統木門窗雕刻。 在公共空間部分,入口大門採用沙努爾地區傳統的紅磚瓦片堆砌而成,而大廳木門窗的雕刻藝術則傳承自爪哇島文化。用餐區也瀰漫著當地的飲食文化與特色風情,鄰近海灘的漁夫俱樂部(Fisherman's Club)是酒店的招牌餐廳,以茅草屋搭配別致的木造設計,營造出海灘俱樂部的悠閒氛圍。 峇里安達仕酒店的豪華套房,室內裝潢皆選用當地建材,展現峇里島的度假風情。 位在酒店中心的小鎮廣場(Village Square)是一棟兩層樓高的建築,設計靈感來自登帕薩華人街的店屋(Shophouse),此一東南亞街區常見的建築型式,以樓層劃分屬性,作為商住合一之用。Shankha水療中心也提供24小時健身中心、桑拿室、蒸汽浴室、瑜珈室和冷熱水池等設施。 峇里安達仕酒店套房不僅空間寬敞,並設有私人露臺。 峇里安達仕酒店共擁有149間客房,包含12間套房與22棟別墅。此外,庭院內設置18套花園別墅和4套海灘別墅,客房與設施的配置強調綠蔭圍繞與熱帶景觀,讓旅客進出公私領域都能沉浸在靜謐氛圍裡,投入自然的懷抱。 舒適的睡寢空間。 走入客房,純樸悠閒的氣息迎面而來,室內設計以當地建築常見的白牆為基調,並選用竹子、安山岩、大理石與柚木等當地建材,散發濃郁的島國情調。 客房內的浴室為拉門式設計,視野開闊並享有隱私。 每間客房都設有私人露臺,視野可俯瞰花園、海洋或潟湖。而每棟海灘別墅均設有兩間臥室、配置廚房、餐廳和私人花園,甚至配備專屬游泳池,讓注重隱私的旅客能夠盡情享受度假時光。小鎮廣場旁設有4個相連的工作坊(Studios),作為舉辦宴會或活動的場地。工作坊的空間設計結合傳統峇里風格與當代元素,不僅可見島上精選的藝術作品,也採用玻璃幕牆增加自然採光,讓戶外的自然生機映入室內空間。 利用落地窗淡化裡外界線,在室內亦能享受戶外景致。 圖片提供與版權」Tierra Design, Design Studio SPIN 撰文」紀奕安

Interior 332

因應疫情突然升溫,新一代在開展前數日緊急停辦,改以線上展方式進行。而除了新一代提供的管道外,不少系所亦架設屬於自己的畢業展線上網站,或透過社群網站、電子書等方式將同學們的作品統整呈現。室內雜誌開放此一平台予台灣建築/室內設計相關系所發表畢業展資訊,以線上串連的方式,展現 2021 年畢業生們的心血結晶與學習成果。 (校系依字首筆畫排列) 中原大學室內設計學系《零時零分》 00:00 子夜,夜幕低垂、萬籟俱寂,唯正在畫圖的我們桌前的燈光尚未熄滅⋯⋯ 顏色的佈局旨在呈現靜謐深夜中的燈火,一片深邃的藍中亮出一些鵝黃,而這盞燈,為我們照亮了未來的通道。而藍黃的光影暈染到主視覺0000的金屬表面上,使畫面產生空間感。 由許多線條構成一個漸變、通透的環,而環內再產生四個環。從主題00:00出發,每一個圓圈都是我們生命中的一個事件或一個階段,我們在同中求異、異中求同的設計人生中掙扎並試圖定義自己。 新一代設計線上展作品:https://www.yodex.com.tw/exhibitor/129 Facebook Instagram 備註:周邊商品預購中,網址:https://www.surveycake.com/s/BY8Go 中原大學建築學系《Turnaround Time》 特展主題名為Turnaround Time(轉迴時間),原意指資訊工程中一項任務從被處理器承接到完成的反應時間,單看字面的話卻容易被誤解成操控時間回到過去的意思。 名詞的雙面性代表對於當前時代的另一種解讀:雖然疫情限制人類不能隨意投擲幻想,但也同時帶來一段終於能直面困境的時間。 另一方面也說明,對於我們而言,畢業設計是學習歷程中一段面對自我懷疑與掙扎的整備時間,同時期望自身透過對在地歷史脈絡的執著,在特殊的時空背景下能藉由設計打開更多接近建築的視角。 Facebook Instagram 備註:為配合政府防疫警戒升級及松山文創園區關園,待疫情緩和及相關規定更動前,現階段將以線上作品集網站及虛擬VR展為主要展覽形式,原先松山文創園區實體展的部分,則作為備案,若屆時相關規定有所更動則如期舉行。網站及線上展間網址會在日後公布於 Facebook 及 Instagram 專頁。 東南科技大學室內設計系《追藝築夢》 如純白的紙飛機,承載著希望和夢想,並對美好的未來充滿嚮往,想要飛的更高更遠,創造記憶的旅程,構築屬於我們的理想世界。 線上畢業展網站:https://www.twnid.com 新一代設計線上展作品:https://www.yodex.com.tw/exhibitor/157 Facebook Instagram 南華大學建築與景觀學系《在初日之前的夜幕》 「初日」即是早晨太陽剛升起時;「夜幕」又好比漫長無邊的濃厚之夜。 設計過程中,有太多因素能讓思考陷入掙扎,卻總能在夜裡的寂靜找到答案。靈感湧現使人們忘卻時間的腳步,再次抬起頭時,黑夜已不再。 時常妄想著延續每個想法豐沛的夜晚,但追求完美的心,在初日來臨時也要迎刃而解。 「初日」與「夜幕」形容的或許不僅僅是日與夜的更迭,更反映了在自我要求中努力的過程,與看見成果時的感動。 把握生命裡每個「初日之前的夜幕」,將會見到更耀眼燦爛的晨光。 Facebook Instagram 建國科技大學空間設計系 15th 畢業設計展 數個晝夜裡,我們每個人都有著不同的故事與記憶,透過記憶的拼湊,建構出一隅屬於自己的小空間,恣意的天馬行空,捕捉稍縱即逝的每個瞬間;大膽的想像未來。 線上畢業展網站:https://2021ctu15th.mystrikingly.com/ 電子書:https://issuu.com/xurxu4805/docs/___-11_compressed Facebook Instagram 逢甲大學建築專業學院《M Effect》 M代表 極大(maximum)與極小(minimum) 世界構成於兩者間 而效應代表影響(effect) 一件事情可以從兩個角度檢視 一個世紀回望的一瞬時刻切片 一個動作喚起的一場巨大轟鳴 這樣的微小代表的是極致 那樣的巨變代表的是牽絆 我們手下每一筆 是過去分秒積累 是未來光景期盼 Facebook Instagram 國立臺中科技大學室內設計系《N³⁴》 後疫情時代|因應疫情衝擊後,微觀百工群像與生活樣貌,空間新詮釋。 數位化時代|置入永續、智慧化,於空間型態變化。 新商業模式|共享概念的商業時代,創新與轉型,空間的再創造。 新一代設計線上展作品:https://www.yodex.com.tw/exhibitor/47 Facebook Instagram 銘傳大學18屆建築系《Mirror-Spatial imaging 空間成像》 「光線遵守反射定律而被面鏡反射,反射光線進入眼中後即可在視網膜中形成視覺。」這是鏡面成像的原理,使得人們開始看清自己的面貌,也讓人們開始思考自我。 「Glass self(鏡中自我)」是由Charles Cooley在19世紀間提出的理念-「每一個人對他人都是一面鏡子,反應出他人所表現過的事情。」而建築也如同一面鏡子一樣,由設計者投射主觀意識和潛意識而成的空間設計,而這個過程不斷的反射在實與虛之間,淬鍊出獨特的自我。 Facebook Instagram 備註:原先 6 月 11 日至 14 日於松山文創園區的畢業展因應政府三級防疫警戒取消,將改為線上展覽,詳情請見臉書專頁。 資料與圖片提供」各大建築/室內設計系所 編輯」林慧慈 如有意願參與本次企劃,歡迎私訊室內雜誌臉書或IG,文章內容將隨時更新。