Interior

363

與自然共鳴的棲美地《春武里》

入口處的木質大門、手寫指路木牌和陶土娃娃擺飾表現出樸拙可親的東南亞風情。 位於「西雙版納、清邁和龍坡邦」大金三角文明之心的告庄,孕育了豐富生態和文明,方糖設計融合了在地特有的傣、泰文化和雨林環境,以現代語彙與大自然進行一場和諧的共同創作《春武里》。 立面圖。中央廊道為兩棟建築間提供目的性的區分,也因其開放性的結構,不完全隔斷整體的關聯性。 鳥瞰圖。大量綠植將建築包覆其中,為牆面無法遮蔽的角落提供視覺上的隱私。 《春武里》以宛如一座小型雨林的整體設計,一條中央廊道將空間一分為二,左右兩側分別是以餐廳和水療SPA館兩種功能性做區分的建築,廊道本身兼具連結和分隔的作用,使身處其中的來客可依循不同需求輕鬆來往,也確定人們在不同區域間用餐或享受SPA時,能保有個人行動的私密性。 設計師在美化自然生態的手筆中極力淡化工業痕跡,使人為的造物藉其取用自然的材質,融入周遭環境。 竹棚、桌椅和掛在樹間的吊燈體現手工的質樸感,增添人文溫度。 將人為結構巧妙融入自然環境 甫從《春武里》的入口踏進,東南亞得天獨厚的燦爛陽光便透過茂密的綠葉篩落,灑在紅磚和青石板鋪就的地面,縫隙間的青苔滲透與泥土濃厚的連結;竹編的承重柱和屋頂除了體現傣族特有的傳統工藝,其編織結構也與周遭草木遙相呼應,遠看似葉脈、近距離觀察又彷彿樹幹的紋理和枝枒。 庭院以樹木或紅磚環繞,模糊了室內與室外的邊界。 樹木的生長穿插在建築結構中,營造樹屋般天然的童趣。 配合當地濕熱的天氣,設計團隊利用竹子不易導熱的特性,令整棟建物採開放型式,單純讓空氣自然地於空間內部流動。夾在廊道和一樓用餐區之間的小花園另設有水池,供來客穿過廊橋往返,踏行在木板與繩結搭建的小橋上,平添野趣。 建物採開放型式,單純讓空氣自然地於空間內部流動。 有趣的是,這座新的人造空間並沒有排除遠早已在此扎根的「原住民」痕跡。小鳥的住所經過少許人為藝術加工,被完整地保留下來,每一處設計細節的成就都建立在維護和融入自然的基礎上,將建築本身化作雨林的一部分。蟲唧、蛙鳴、鳥囀,搭配水聲潺潺,自然和風中就能讓人感受沁涼靜美。 竹編旋梯延伸室外空間,在被綠植包圍的同時,也將綠植圈在廊道的範圍內,彼此交織,加強建築與外在環境的融入感。 行人走在旋梯當中,引發在雨林內、樹林的枝枒間漫遊的聯想。 隨著建築內部結構一同生長的大樹一路延伸至三樓的頂層,與其相對的戶外餐廳則由設計師仿照熱帶雨林植物寬大的葉片形狀,打造兩座寬闊且立體的竹棚,將泰半戶外空間籠罩在它們的庇蔭之下,設計師秉持「取形於自然」的理念,從在地環境原生存在的形態汲取靈感,將學習成果還諸於建築設計中。 引用自然的療癒力沉澱身心 SPA館的竹製旋梯如同纏綿在樹幹上的藤蔓,自建築體由內而外延伸出空間,拾級而上,沿途在享受陽光的同時也能感受綠蔭,無形間淡化內外世界的壁壘,這裡不僅有獨特的觀景體驗,也更加強調自然的治癒力量。 室內空間通透,與環境綠意相依。 兩館室內都選用大量木製和竹製家具,透過這些材料共同營造出置身於密林當中的氛圍,濃郁的乳白牆面呈現出粗糙質地,搭配造型樸拙的大地色陳設,整體空間顯得寬闊而寧靜。 越深入建築其中,牆面由粗糙轉向細膩,加深包覆的私密性,沈澱整體氣氛,營造繭內環境般舒適。 探索SPA館的內部,是空間、身體與自然同頻共振的奇妙體驗,SPA館以極簡主義為靈感,由寧靜以致於深邃,夯土牆面和木質地板皆以自然色澤示人,創造出一種深度的平和。在這裡,來客所能接觸到的木與竹,呈現了一種經由時間反覆打磨而煥發的溫潤與手感,世界的繁雜紛擾在此將被靜默吸收,使人們在純粹的環境中找到呼吸和沈思的空間。 室內陳設簡潔,搭配仿照自然光的暖色調照明,從視覺上的清淨帶來心理上的寧定。 《春武里》種種不加矯飾的建材構築與自然共處的美好體驗,空氣賦予清新,植被賦予生命,石頭賦予原始力量;看似質樸,殊不知這一切都是自然所能賦予的最高禮讚,飽經社會文明薰陶的人們得以在此短暫放下世俗的牽絆,與生命最初的來源地和諧相融。 資料及圖片提供」方糖设计 撰文」江瑜

Interior 363

2023落山風藝術季將以「風的頻率Frequency of the wind」為主題,以風與藝術裝置間的互動為核心策展方向,藉此呼應著藝術與自然元素的交融。 落山風在恆春半島帶來強勁的風勢,成為這片土地獨有的特色,而藝術家們將以此特殊的風力為靈感,創作出充滿動感與生命力的裝置藝術作品,呈現出風的頻率所象徵的起伏與變化,讓觀者彷彿置身於風的世界,感受風的威力與美麗。 落山風藝術季以當地「風」之特色為載體,展出各式藝術裝置。 今年藝術季向文學大師海明威的《老人與海》致敬,書中主角老漁夫聖地牙哥的喊海上冒險精神既勇敢且堅毅部曲,有如恆春半島的子民、藝術家們在落山風吹襲的土地上前行,將大自然的考驗轉化為生活及創作的靈感。 此次更與日本越後妻有、瀨戶內藝術節策展團隊Art Front Gallery合作策展,在看海美術館中,以「希望への航海」(朝向希望的航行)為題,集結大岩奧斯卡、大卷伸嗣、角文平、南条嘉毅、Isabel & Alfredo Aquilizan等6位來自日本及菲律賓的知名藝術家,以遷徙路線中的船舶與海上航行為主軸,展出當代藝術中與海洋和船舶相關的作品。 由知名策展團隊Art Front Gallery策劃的看海美術館。 另外,待(呆).風樓展區是日本雕塑藝術家吉井宏的首次台灣個展「Friends of The Wind」(風的朋友們),營造空中水族館的氛圍,以風為雛形塑造各種角色生物,色彩美麗且風格幽默;戶外搭配台灣新銳藝術家阿倫的充氣作品,純淨無暇的吹風大狗是人類最暖心的朋友,作品寓意大家都能擁有順風的朝氣,以及擁抱逆風的勇氣。 而海口沙灘展區,透過特製的藝術裝置,觀眾能身歷其境的感受因季節而吹拂而來的落山風,沙灘上的細沙在風中舞動,營造出自然而迷人的景象,體驗落山風所帶來的美好和變幻。 看海美術館精彩展品 大卷伸嗣:偉大航行 移動&時間 作品靈感來自密克羅尼西亞島(Micronesia)稱作「棒圖stickchart」的航海圖,在修正液繪製的白線條上添加水晶的結晶粉末,「消抹」和「保存」之間的矛盾展現其對「存在」的深刻思考。 角文平:夢枕的船2023 作品以2013瀨戶內國際藝術節的創作為原型,重新以本次藝術季主題再詮釋,在地面上設置曾被人們用來導航和日常生活中的物件。 南条嘉毅:酣夢senne 2023年的最新作品,以漁村廢棄屋中發現的一面廢棄鏡子為起點,將討海人眼中的風景如夢境般從舊鏡子的深處浮現。觀者透過裝置沉浸在藝術家所看到的世界,同時面對鏡子裡的自己,向著海洋思考自我的存在。 大岩奧斯卡:巨大章魚2、北極、沉默的海洋 透過三幅巨型油畫〈巨大章魚2〉、〈北極〉和〈沈默的海洋〉,反映了當前社會的現狀。有時洶湧的波濤襲擊著這個世界,有時看似平靜。然而在寧靜中也隱藏著潛在的威脅。 Isabel & Alfredo Aquilizan:越過船艏:世外桃源2023 作品以船隻為主題,探索移動和遷徙,利用屏東現地收集的船隻與材料進行製作。一艘廢棄的船上堆積了垃圾、殘骸、個人物品和其他生命的證據,喚醒人們對這片土地和事物的記憶;船上生機盎然的植物同時展現出對未來的希望。 待(呆).風樓精彩展品 吉井宏:風的朋友們 在日本,因風而起的「鯉魚旗祭」備受歡迎。本次藝術家以「一大群鯉魚旗在空中游泳」為創作靈感,將鯨、魚、龍等各式形體作為雛形,為「風」創作出更多樣化的抽象樣貌,在恆春半島的天空中遨遊。 Alan Hong:風的寓言、阿Q 「擁有順風的朝氣,亦擁抱逆風的勇氣。」面對大自然所帶來的未知與挑戰,期許大眾仍不畏艱險,擁有正面迎上的勇氣與力量。 戶外展區精彩作品 清水久和:風的攝政王 清水久和創作過各式各樣以髮型為主題的作品,其中,「攝政王Regent」髮型最受關注。當攝政王這樣一位偶像放在台灣的恆春半島時,他的髮型也被強勁落山風吹得更加狂野。 東弘一郎:風車輪 《老人與海》中的主角與不斷變化的自然角力,而〈風車輪〉也是一種接納屏東的風而因其轉動的作品:風的力量與方向難以預測,作品將從視覺上展示如何與多變的大自然互動。 禹禹藝術工作室:Sylph 作品〈Sylph〉以西方傳說的風元素精靈為概念,重複堆疊的帶狀鱗片隨著風一張一合、起伏擺動,宛若生命的呼吸;延伸的弧線溫柔地包覆並守護著這塊土地的生命萬物。 蔡宜婷:風與自然的樣子 一片片輕盈的葉子隨著風的頻率,恣意搖曳呈現動態的和諧節奏,猶如不倒翁般的風動結構,彰顯出在面對風浪考驗時的堅韌和柔順。 鄭元東:破風者號 擁有洋蔥般的熱氣球造型,將風的力量藏在其中,因「風」制宜,在大自然中順風謙卑而行,逆風時勇敢前行,呼應《老人與海》所提:「一個人可以被摧毀,但不能被擊敗。」 宋周妍&吉田敦:Healing癒 作品周圍的圓型結構物附隨著24張不鏽鋼板,正面為鏡、背面應用漆藝技法,呈現箔繪和貝殼工藝,象徵大自然的存在。 賴彥勳:那隻旗魚的鼻骨 望向大海的魚骨像在訴說:「生命是場戰鬥,無論成敗,其過程即是值得尊敬的勝利。」 安君實:與風同聲 以半身人形為主要意象,作品以編織穿透的形式呈現,象徵著與風交織與融合,並嘗試探討人類與自然的共存之道。 詹維欣:南南 作品〈南南〉是地理方位的指向,從自然的風與浪所創造的波型出發,形塑出獨特的城市氣息與生命力量。 老屋計畫 邱雨玟:水姑娘繁衍計畫 / 風告訴我 創作者邱雨玟將老屋打造為時光輪轉的空間,展覽傳達出漁村今昔痕跡、人在自然中堅韌的力量。 落山風藝術季 日期」2023年12月15日至2024年2月25日 地點」看海美術館、待(呆).風樓、海口沙灘 資料及圖片提供」落山風藝術季 編輯」陳映蓁

Interior 363

台南將於2024年迎來建城400週年,最新飯店「綉溪安平」建築外觀致敬安平古堡,館內A、B兩棟共42間客房,分別邀請了安平在地曾輝榮設計師、台南媳婦許瑞燕設計師團隊,以《動.靜之間》為主題詮釋空間設計;「by associates 」台德設計雙人組以《磚、夕陽、劍獅》打造品牌辨識,期許以南台灣的服務熱忱和特色美食,將在地品牌旅館推向國際。 台南綉溪安平飯店外觀。 綉溪安平飯店東臨「安平樹屋」與「英商德記洋行」,西接安平鹽神白沙灘公園、湖濱水鳥公園,北迎台江內海、鹽水溪與四草濕地,向南對望安平古堡與熱蘭遮城牆。全館基地面積近900坪,樓高五層約230公尺,服務設施包含:A棟三層樓共24間客房、B棟兩層樓共18間客房,一樓大廳咖啡廳、選物店、多媒體互動空間,二樓餐廳、頂樓觀景台等。業主代表陳思吟表示:「具史料記載,台南安平是台灣最早與國際接軌的城市,我們希望和台南的設計師們合作,透過不同視野呈現在地特色。」 台南綉溪安平飯店外觀。 綉,同繡,意指繪飾華美;溪則代表水涯與渡船處。綉溪二字,描述北面棋盤格排列的水涯沙洲樣貌,記錄過去安平區大部分土地為臺江內海淤積所形成的海埔新生地及市地重劃後填土所產生,尚未進行市地重劃填土前,須乘坐竹筏方能到達各鯤鯓。「綉溪」的諧音巧思則為「休息」,溪望旅人在恣意探索台南安平之餘,也能覓得安心舒適的休憩之處。 一樓大廳。 進入大廳,兩側是以紅磚和青磚堆砌的牆面裝飾,布置有色彩繽紛來自歐洲前衛品牌的家具家飾,營造傳統又現代的視覺衝擊,挑高天花板上的線條,是漁夫灑網的拋物線靜止在天空,象徵著辛勤努力的希望與豐收。 「by associates」打造品牌辨識 品牌識別由出身台南的楊詠雯(Keira)與來自德國慕尼黑的柏菲利(Felix)所創辦的「by associates」負責。 「by associates」創辦人楊詠雯(Keira)、柏菲利(Felix)。 他們提到,綉溪XIUXI的標誌象徵著美麗的夕陽,也賦予期待美好明天的寓意,無處不在的磚砌房舍注入塊狀拼貼特徵的發想,標準字採用略寬扁字體則是以現代方式延續南台灣坊間常見的書法風格。 綉溪安平飯店LOGO。 XIUXI第二個視覺元素是劍獅,祂是當地民眾自古以來的家宅守護神,以饒富趣味的和善表情出現,作為飯店現代演繹中的在地延續。色彩配置帶入赭紅交織的安平建築印象,搭配落日餘暉及歷史感的牆瓦青苔,豐富多樣地運用於內外細節中。 綉溪安平飯店印刷製作物。 A館設計故事:時間軸的《動.靜之間》 諦門室內設計主理人曾輝榮在設計主題《動.靜之間》加入了時間軸,思源回憶,將現代時空與記憶串連,從過去到未來,時空交錯;他整理了8個在安平的兒時記憶畫面和回憶,分別是「飛返、鹽語、港岸、商匯、霞映、漁光、粼波、滬」,不僅作為房型的命名,也成為設計的語彙延伸,每個房間都擁有截然不同的樣貌,同時又暗藏可對映的符號。 A棟設計師-諦門室內設計主理人曾輝榮。 「霞映」房型。 「港岸」房型。 B館設計故事:地貌的《動.靜之間》 廣角度應用空間設計總監許瑞燕在設計主題《動.靜之間》加入了安平地貌,海陸交會、散步巷弄,她表示:「從海水推動著泥沙沉積成為陸地,在迷人的後巷輕鬆漫步或是佇立端詳,在這動靜之中,我們規劃房型的名稱:映域、落院、映象、舟楫、巷影、岸曲、漁悅、擺渡、湖映;以如詩如畫的九個語彙延伸設計。」 B棟設計師-廣角度應用空間設計總監許瑞燕。 許瑞燕設計師手稿。 綉溪安平飯店 地址」台南市安平區古堡街136號 資料及圖片提供」綉溪安平飯店 撰文」陳映蓁

Interior 363

「最可持續的建築是已經建成的建築。(The greenest building is one that is already built.)」— Carl Elefante。 臨河而落的《5 X 7鵝所》,原是變電站的備用房,後因應業主需求,將其改為BSH鵝絨寢具品牌觀光工廠的參觀休憩點,滿足遊客動與靜的活動所需。建築團隊採用適應性再利用策略,通過對現有建築層高的有效利用,打造一處適合公共、社區及遊客的休閒空間。在改造面上,建築團隊在有限預算下,保留舊建築結構,同時延伸作為主入口的雨棚,轉換方盒形態。造型特殊的雨棚,不僅可遮風擋雨,亦在建築框架中形塑「再建設」樣態,創造具雕塑感的新結構量體,而其抽象化鵝腳掌輪廓,為建築帶來趣味活力。 原建築為變電站備用房,後將空置建築改造為觀光休憩點。 建築外觀以中性灰色調為基底,利用肌理漆大面塗刷外牆塑造簡約質感,入口雨棚則以天然鋁扣板,以及橙色烤漆鋁板重新妝點,藉其橙色立柱跳脫色彩框架,為角落增添活力生機,成為引人矚目的視覺亮點,建築團隊表示,天然鋁作為可回收材料,其輕質性使安裝更為容易,減輕原建築結構的沉重感,並以其耐腐特質確保耐用性。 設置大面開窗,佐以天窗提供充足採光。 為圍塑充沛光景,除了敞開大面窗景,亦部分搭配圓形小窗,均勻輕灑於室內,在開窗比例的適當調整下,有效鞏固原建築外牆保溫性能,並結合東南面開窗與屋頂天窗,拓展室內採光面。 亮色烤漆樓梯點綴空間,自然串連上下場域。 步入室內,建築團隊重新布局,運用原建築6.8米層高特點劃分為兩層空間,並在一樓吧台區南面增設橙色烤漆鋼板樓梯,縱向串連一樓吧台區及二樓茶水間。樓梯上方屋頂天窗,為二樓及樓梯通道捎來充足採光;面向戶外立面大開窗,可俯瞰周邊河景,同時為小空間構築更為通透的視覺感受。 以巧妙手法靈活布置,塑造兼具茶飲休憩及展示的功能空間。 《5 X 7鵝所》不僅作為BSH品牌總部對外茶飲休憩空間,同時延伸其展示功能以最大化靈活布置,創造共享使用空間,並借垂直立面,設計不同尺度陳列架,滿足後續對商品擺設的使用機能。室內亦延續建築材料語彙,由此連結內外之景,構建完整的連續性視感。 透過設計翻轉舊建築樣貌,結合嶄新語彙以延長其使用週期。 全作展現團隊對建築的重新思考,透過具可靠性解決設計,以滿足空置建築所面臨的不斷變化性,在特定功能需求下,為空置建築適當開展、改造,增強建築面對新需求的使用價值,從而延長其使用週期。 5 X 7鵝所 設 計 者」大犬建築設計Greater Dog Architects 建 築 師」辛晉 胡志红 設計團隊」郭林昂 王睿 唐瑗蔭 沈修文 攝 影 者」Metaviz Studio 空間性質」住宅 座落位置」中國 主要材料」鋁板、烤漆、肌理漆 面 積」24.2 坪 資料及圖片提供」大犬建築設計Greater Dog Architects 編輯」林靖諺

Interior 363

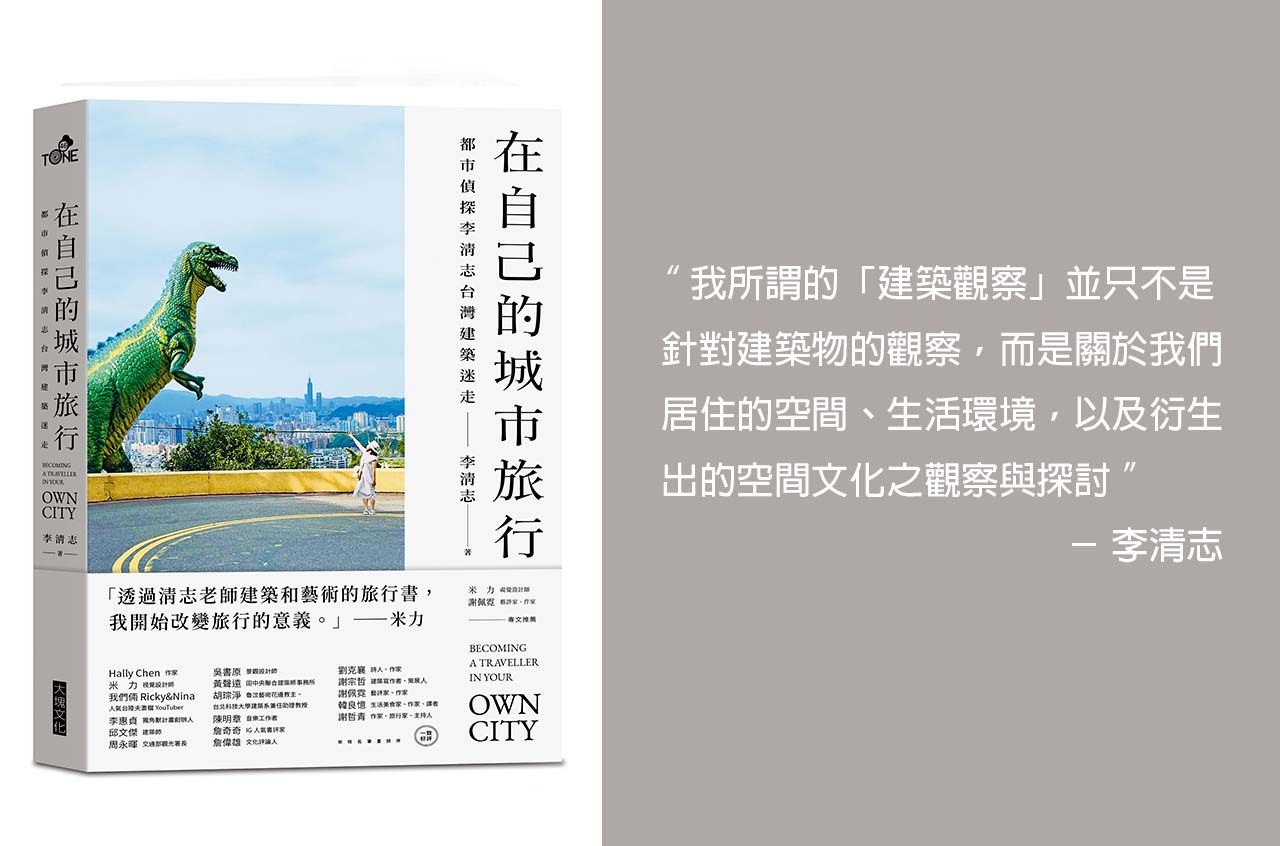

旅行是大眾生活裡的一環,日本、美國、德國和義大利,透過旅行探索他國的文化與美景,但你有好好的環遊過我們自己的家鄕台灣嗎?台灣雖然是座小島,但我們的建築卻蘊含了獨特的生活美感和廣大的世界級文化能量。 《在自己的城市旅行》 如果你看過日本作家甲斐實乃梨的《東京名建築魅力巡巡禮》,或是喜歡《在名建築裡吃午餐》這部非典型日劇,那你就絕對不能錯過被稱為「在名建築裡吃午餐」台灣版的 《在自己的城市旅行》。素有「都市偵探」之稱的李清志老師要帶領大家探索我們的家鄕,台灣!一起重新看見台灣各地城鎮的建築、人文風土、生活之美,來趟簡單卻不平凡的台灣建築「迷走」。 「迷走」一詞來自於日文,原意是「迷路、迷航」或是「陷入困境」的意思。迷走的狀態,讓你不得不放棄原本理性的規劃,只能好好享受當下,在迷走中細細品味你目前所擁有的一切。這幾年因為疫情的影響,讓大眾有如置身於「迷走」的狀態,我們所有的美好計畫、所有的宏偉理想都被摧毀,我們雖然想做困獸之鬥,卻終究不敵疫情的鋪天蓋地,最後我們只好守住自己的家,守住自己小小的幸福。 “ 我所謂的「建築觀察」並只不是針對建築物的觀察,而是關於我們居住的空間、生活環境,以及衍生出的空間文化之觀察與探討。” –李清志 也因為如此,李清志老師開始在台灣這塊自己生長的土地,進行建築的觀察。他說:所謂的「建築觀察」並只不是針對建築物的觀察,而是關於我們居住的空間、生活環境,以及衍生出的空間文化之觀察與探討,我對台灣的空間環境,過去並未真正完整地去檢視或考察,因此整個台灣建築空間,對我而言,只是片斷而零碎的記憶與印象,是一種迷宮的狀態,因此以「迷走」來形容我的台灣建築觀察,其實是頗為貼切的。 五個旅行能量:遺忘、療癒、迷走、朝聖、再生 《在自己的城市旅行》以台灣城鎮建築旅行為主題,由「都市偵探李清志」領路,帶您走進我們家鄉各地的四十座名建物裡,迷失流連在各地獨有的人情場域風景裡,不僅由建築大師分析建物的賞析重點,分享建築名家的觀察和洞悉,同時更在進走我們家鄉各地的察勘中,一起打開探索世界的能力,這次就在我們自己的土地上,找回別人遠道而來的日常風景,重獲旅行的意義。 精彩內容搶先看 記憶中的車站穀倉 驅車前往員林探險,這座老城鎮充滿了豐富與多元的活力,廟宇後面就是一條市場街,販賣香腸的商家把一串串紅色香腸掛在廟宇旁,熱鬧的市場街上則是一座高聳的教堂,在紛亂吵雜的市場中,有如綠洲般的存在。員林小鎮雖然保有昔日純樸的生活風情,但是卻也在緩慢地蛻變中,特別是在員林車站周邊,因為鐵道高架化之後,原來的車站風貌已經不復存在,周遭鐵道用地成為開放空間綠地,或是等待著重新開發建設,還好不遠處仍舊保留著一座巨大的鐵路穀倉,為過去城鎮交通與鐵道運輸留下歷史的見證。 李清志 攝/大塊文化 提供 員林巨大的管狀混凝土穀倉,猶如巨人的管風琴一般,以前在美國中西部也常在鐵道邊看見管狀的穀倉,方便農產穀物藉由鐵道來運送,但是他們通常是使用金屬材質的穀倉,只有在大型車站或碼頭才有混凝土穀倉建築。當年柯比意在美國看見這些工廠及穀倉建築,帶給他極大的衝擊與啟示,回去後就發表了「邁向新建築」一書。 員林鐵路倉庫在員林車站旁,也算是一座巨大的地標性建築,特別是管狀倉庫上,書寫著巨大的「鐵路穀倉」字樣,不論是搭火車通勤,或是開車經過,都可以輕易看見這座巨大的水泥城堡;這座混凝土穀倉不僅是巨大的建築地標,同時也見證了台灣過去經濟成長的歷史。 李清志 攝/大塊文化 提供 七〇年代,因應台灣糧食進口的需求,大量輸入黃豆、大麥、小麥等糧食,糧食以海運進口為主,為了紓解港口倉儲空間壓力,因此興建了員林鐵路穀倉,利用鐵道運輸,將糧食從港口直接送到這裡儲存。員林鐵路穀倉又稱為是員林立庫(立體倉庫),1974年開始興建,1976年完工啟用,這類倉庫可說是台灣進出口貿易起飛時的代表性建築,可惜後來鐵路運輸逐漸被公路運輸所取代,這類鐵路倉庫全台現今僅存兩座而已(另一座在斗南)。 其實台北市昔日北淡線鐵路關渡車站旁,也曾經有巨大的管狀混凝土倉庫,屬於一家食品工廠所有,也是藉由鐵道運輸至此儲存,北淡線鐵路拆除後,改建成淡水線捷運,管狀混凝土倉庫也隨之拆除。當年管狀倉庫拆除時,我還特別潛入其中,試圖捕捉拆除一半的廢墟建築影像,結果當天竟然被佔據其中的野狗追趕,差一點無法脫身。 李清志 攝/大塊文化 提供 事實上,世界各地也有許多老舊的混凝土管狀倉庫,最有名的應該是西班牙建築師Ricardo Bofill利用龐大的混凝土管狀工業建築,改造成建築師的自宅,讓原本冰冷無趣的混凝土建築體,幻化成華麗動人的城堡;幾年前上海浦東黃浦江邊,一座原本是亞洲最大糧倉的混凝土管狀倉庫,也被改造成城市藝術空間;最令人驚豔的案例,則是由英國建築師Heatherwick在南非所設計的博物館,他將一座巨型的管狀從中間直接挖空,讓排列整齊的管狀倉庫在挖空之後,內部呈現出令人意想不到的奇妙空間,讓人讚嘆這位建築師化腐朽為神奇的厲害功力! 地方歷史建築的保存,過去比較多是針對歷史悠久的古蹟建築,對於工業遺跡或產業建築比較少被注意,但是這些年來,大家開始了解到,工業遺跡與產業建築可能歷史不見得很久遠,但是其巨大的建築卻是城市歷史裡重要的地標物,而且也是城市經濟發展歷史最重要的證據,非常值得保留! 因此聯合國世界文化遺產名單中,也有許多工業遺跡被列入。 李清志 攝/大塊文化 提供 對於員林這個城鎮而言,鐵路穀倉可能是最具觀光魅力的建築遺產,期盼將來有厲害的建築師可以參與建築再利用的設計,讓這座員林奇特的水泥城堡可以再度散發榮耀,成為員林地方的重要觀光資產。 資料及圖片提供」大塊文化出版社 編輯」歐陽青昀

Interior 363

《USHIO 赤身燒肉》 是來自日本福岡的人氣燒肉品牌,台灣首間店選址在林森大道台北的中山北路上。主理人期望以低調隱匿的氛圍來打造高質感的用餐體驗;行舍空間事務所為呼應品牌精神,藉舞台式的服務場景傳達出職人對於懷石系燒肉的專注感受,透過粗曠的設計元素對應精緻的線條比例,打造專屬訂製的用餐體驗 。 《USHIO Taipei 赤身燒肉台灣店》選址在台北的中山北路上。 曾勇傑設計師說道,當初他與業主在選址時就花費了一大心力,如何找到符合品牌形象又能傳達業主想要空間的氛圍,是他們選址時的重點之一,最後因緣際會下在中山北路上找到一間屋齡約有七、八十年的老宅。這棟位於城市角落的房屋,它靜謐、不張揚,低調又內斂,同時帶有歲月的氣息,令業主深深著迷。 以低調隱匿的氛圍打造高質感的用餐體驗。 低調內斂的高級饗宴 《USHIO Taipei 赤身燒肉台灣店》採全預約制,所以它無需顯眼的招牌,而是透過材料切割、燈光點綴打造一處會引人好奇的低調門面。《USHIO Taipei 赤身燒肉台灣店》選用內斂的黑色作為主色調,搭配肌理清晰的石皮堆疊,與左鄰右舍明亮的傳統台灣式店面形成強烈對比。 門面選用內斂的黑色作為主色調,搭配肌理清晰的石皮堆疊。 建築共有兩個樓面,1樓為主要的用餐區,設置板前料理區,後場規劃為備餐廚房,2樓則以私人包廂為主,佈置四間包廂與一個板前料理區座位,多樣化的座位形式,從兩人約會、家庭用餐到私人宴會,可以滿足不同人數的客群。 1樓為主要的用餐區,設置板前料理區。 2樓則以私人包廂為主,佈置四間包廂與一個板前料理區座位。 《USHIO Taipei 赤身燒肉台灣店》沒有傳統燒肉店的喧囂嘈雜,比起熱鬧活躍的氛圍,品牌更注重賓客用餐時的服務體驗。品牌認為,不單菜品是藝術,料理過程也是一段精彩的表演,所以空間以板前料理區作為設計核心展開。 空間以板前料理區作為設計核心展開。 主廚以位於中央的料理區為秀場,將肉品從分切、斷筋、修清、燒烤、擺盤道上菜,每道程序都在賓客的眼前完成,透過舞台式的感受與視覺衝擊,讓用餐不只是味覺的享受,而是融合視覺、聽覺、嗅覺以及觸覺的五感體驗。 透過舞台式的感受與視覺衝擊,讓用餐不只是味覺的享受,而是融合視覺、聽覺、嗅覺以及觸覺的五感體驗。 新與舊,動與靜 曾勇傑設計師提及,初期雖然為了整理屋況就耗費了一大心力,但他仍然希望能保留老宅精神,透過新舊融合碰撞出新的火花。為了讓原始的建築結構得以被延續,透過調整樓板與開洞位置,重新規劃空間的垂直動線,同時梳理出前後場的關係。 為了讓原始建築結構得以延續,重新規劃空間的垂直動線。 除了新舊結合,中山北路上的綠意也是設計師希望置入空間的元素之一。二樓樓面保留了建築原本的窗戶,而這面窗剛好可以看到樹梢風景,這幅會隨隨光線、四季變化的框景與空間的靜謐形成對比。不僅如此,天花板還保留了原本的屋脊,搭配斜頂架構呼應老屋語彙。 天花板保留原本的屋脊,搭配斜頂架構呼應老屋語彙。 《USHIO Taipei 赤身燒肉台灣店》強調與懷石系料理、空間氛圍與精緻服務,所以選用石皮、碳化木、泥土質感的塗料等粗獷質材對比細緻體驗,並在質樸的視感之中,用精緻工藝、現代線條、異材拼接與儀式感的燈光配置,為靜謐的空間質感增添律動感。 透過粗曠的設計元素對應精緻的線條比例。 質樸中仍帶有日本職人的工藝精神。 曾勇傑設計師說道,此作不僅是一個室內設計作品,更是一個品牌再造的過程。用大地色系加上深色調色彩,帶出時尚的現代感,透過格柵、柚木元素的運用展現日式精神,希望藉首間台灣店的設計,找到品牌未來的定位與方向。 在過道之中,利用儀式感的燈光配置昇華體驗。 大地色系加上泥土質感的塗料,展現日式精神。 設 計 者」行舍空間事務所/曾勇傑 設計團隊專注於儀式感的核心精神,追求高質量的設計與多元性的創作思維。對於空間投入情感,深刻探討人與場域關係的連結性,透過不斷創新的思考架構實現各種對於空間的體驗想像,在理性與感性之中萃取空間中最平衡的美感。 資料及圖片提供」行舍空間事務所 採訪」歐陽青昀

Interior 363

疫情期間,人們的行動受限、生活形式也隨之改變,時間彷彿停止了下來。三年之中,世界看似混屯黯淡,人們仍不斷努力找尋破口。2021年5月,臺東設計中心觀察到疫情席捲全人類的社會狀態下,需要傾聽大眾的聲音,便提出了由地方人出發、緩慢而⻑期的「台東慢波計畫」 。 《臺東設計OPEN CALL!》 「台東慢波計畫」回歸「縣政客廳」初衷,以「PPPP:Problem — Podcast — Plan — Project」的循環模式為基礎,收集臺東⺠眾的聲音並提出解決方法,三年間為臺東產出超 過15項設計導入公共政策成果,讓設計能量在臺東山海與市街的每個角落,有形或無形地 發酵、騷動與落實。 台東慢波計畫。 全新展覽 回顧改變 2023年底,臺東設計中心推出全新展覽《臺東設計OPEN CALL!》,以「PPPP」的全⺠參與模式為核心,二度攜手臺東出身的JP SPACE導演蔣承翰,以「地方生活描繪Design for local」、「全⺠參與共創Design for people」、「品牌識別再造 Design for city」、「給公共的設計Design for public」四大主題,將2021至2023年間設計中心所推動的計畫精選成四支影片,透過影像帶領⺠眾回顧三年來臺東不斷推進的改變。 循環模式「PPPP:Problem — Podcast — Plan — Project」。 地方生活描繪 Design for local 「台東慢波計畫」從對臺東「慢」的多元想像出發,透過「台東慢波電台」、「台東慢波旅行社」、《台東慢波提案》手冊等一系列計畫,描繪地方生活輪廓。團隊走訪臺東 16個鄉鎮,用聲音、文字、影像等形式,呈現地方內容,更接地氣地認識臺東的生活景象。 地方生活描繪。 全⺠參與共創 Design for people 作為臺東的城市客廳,設計中心打開空間邀請全⺠來想、來坐、來聊!不論是進行有機的書籍交換、走進生活提案所為臺東寫下提案,或是為舊火車站重新命名投下寶貴一票,每一場⺠眾參與活動不單是娛樂性質,更多了一些自主權和決定權。 設計中心打開空間邀請全⺠來想、來坐、來聊! 品牌識別再造 Design for city 一座城市即是一個品牌,從熱氣球嘉年華與衝浪公開賽,至整座城市與世界對話的臺東城市品牌識別,皆在這些年透過不同形式的創意提案,形塑臺東的城市「慢」品牌,構築每個人心目中的臺東輪廓。 品牌識別再造與給公共的設計。 給公共的設計 Design for public 看似稀鬆平常的城市風景,其實是大大小小的公共建設累積。這些為臺東⺠眾所打造的公共設計,不僅僅是以美感思維出發,而是期待照顧⺠生、教育、建設、觀光等更廣闊的公共面向。 用四支成果短片,回顧三年來臺東不斷推進的改變。 自2021年首檔常設展「臺東需要設計嗎?」,2022年「臺東設計進行式」,至2023年末的《臺東設計OPEN CALL!》。臺東設計中心希望邀請大眾一同回顧,三年間臺東城市角落中隱而未見的警喜改變。 臺東設計OPEN CALL! 時間」2023年11月21日至2023年12月31日 地點」臺東設計中心(臺東市鐵花路369號) 資料及圖片提供」臺東設計中心 編輯」歐陽青昀

Interior 363

《Saut Hermès 跳躍的愛馬仕》餐瓷系列。 與馬匹有著深厚淵源的HERMES愛馬仕,自2010年起在巴黎大皇宮舉辦「Saut Hermès 跳躍的愛馬仕馬術障礙賽」,是法國騎術聯合會(FFE)與國際馬術總會(FEI)所認可的最高等級馬術比賽(CSI 5*),賽事集結全球馬術好手同堂競技,為馬術圈的重要盛會。 《Saut Hermès 跳躍的愛馬仕》大碗。 《Saut Hermès 跳躍的愛馬仕》奶油碟。 《Saut Hermès 跳躍的愛馬仕》附蓋小碗。 重視藝術人文的HERMES愛馬仕更邀請法國藝術家Jochen Gerner為家居新品創作,Jochen Gerner以「Saut Hermès 跳躍的愛馬仕馬術障礙賽」為靈感,將馬術比賽裡的經典元素,化為明快構圖與雅致色彩表現於毛氈上,畫面生動且饒富意趣。 《Saut Hermès 跳躍的愛馬仕》茶壺。 《Saut Hermès 跳躍的愛馬仕》馬術騎士安全帽圖案馬克杯。 《Saut Hermès 跳躍的愛馬仕》蛋杯杯盤組。 品牌新推出的全新的餐瓷系列《Saut Hermès 跳躍的愛馬仕》,Jochen Gerner進一步將馬術之美展現於精緻白瓷上, 創作靈感延續「跳躍的愛馬仕 (Saut Hermes)」馬術競賽,運用氈尖筆手繪成生動插圖,以明快筆觸與柔和色彩描繪優雅的馬術世界,讓人在享用美食時,能重溫競賽裡的講究細節,將「Saut Hermès 跳躍的愛馬仕馬術障礙賽」的吉光片羽化為餐桌上的焦點話題。 《Saut Hermès 跳躍的愛馬仕》蛋糕盤。 《Saut Hermès 跳躍的愛馬仕》糖罐。 《Saut Hermès 跳躍的愛馬仕》餡餅盤。 資料及圖片提供」HERMES愛馬仕 編輯」Sumile

Interior 363

「台灣光環境獎」今年已邁入第六年,由國際照明大師周鍊擔任主席,並邀請夏鑄九、張光民、李乾朗、郭中端、薛琴、吳瑪悧、官政能、楊澤等九位專家組成評審團,於11月24日頒獎典禮上揭曉得獎名單,由「嘉義火車站廣場」、「思映之間」、「虎尾鐵橋」、「THE DARK LINE 時空暗線」等四項作品獲肯定,評審團特別獎則頒予「艋舺龍山寺」。今年更增設新秀獎以作鼓勵,並由「框框裡的風景」榮獲,期透過新一代設計師的參與,一同提升台灣光環境。 評審團主席周鍊於致詞中提到,此次參賽作品涵蓋種類多樣,包括自行車道、公共藝術、文教機構、車站等領域,所涉略面向十分多元,但皆與生活有著密不可分的關係;在每次的評選過程中,作品所蘊含的溫暖動人最具吸引力,「不用一見鍾情,但要日久生情。」期許透過光與環境的互動,感受光影相映間的多彩交織,就如整平土地讓大樹自然生長、遍布開花般,以光淨化心靈與環境,為社會帶來正向力,打造更為多元且安全的台灣光環境。 2023 台灣光環境獎 新秀獎 框框裡的風景 / 曉房子聯合建築師事務所 作品介紹」 高雄市立美術館圓形廣場前的公共廁所「框框裡的風景」,因所處位置較低,存在著通風及採光不佳等問題,設計團隊打開新窗口與創造弧型牆面,引入大面自然光並增加空氣對流;同時以低色溫的間接照明,解決原先直接燈光過強的問題,使光線柔化樓層板,增加視覺開闊度。透過開放、明亮等設計語彙重新定義廁所,塑造彷若美術館般的質感氛圍。 評語」 以弧形牆柵欄的線條語彙,巧妙將公園自然光引入室內,當光線穿梭在純白空間時,照映出帶有綠意的自然光感,呈現「光」的細節層次,建築如一件坐落於廣場的雕塑品,當民眾隨上下階梯移動,彼此間會產生獨特的互動關係。 得獎感言」 我們一直都在思考如何在有限條件下創造有趣空間,很幸運能夠遇到願意接受創新的業主及建造廠商,在疫情嚴峻情況下一同排除萬難,合力完成本案。設計初衷純粹是想讓人即使在廁所,亦能感受到自然光線及通風,因此保持初衷、透過設計解決問題,最深感受是要勇敢往設計目標前進,遇到問題不輕易妥協,才能將空間完整呈現,改變使用者感受。關於如何引光是設計重點之一,起初猶豫將廁所開口的隔柵拆除,擔心過於「開放」,但發現民眾時常在明亮開口處休憩、互動,反而形成另一種美好風景。 2023 台灣光環境獎 得獎作品 嘉義火車站廣場 / 沈庭增建築師事務所 艾歐照明設計有限公司 作品介紹」 1933 年台灣首座現代鋼骨鋼筋混凝土車站完工,隨著都市交通的發展,站前廣場存在著車輛壅塞、人行道需求等問題。考量車站功能主要是傳遞運輸、作為人的流動聚散空間,因此以景觀照明為主、建築照明為輔,讓車站本體避開雜亂管線,透過謹慎投光,重現其主樓及兩翼的古典秩序,並依據行人動線,增設曲線候車棚,藉雨遮的照明次序呈現豐富層次,從外到內、由暗而亮,扮演引導旅客及進出站轉換心情的角色。改造後車站大廳配合戶外景觀的低色溫,將色溫調整為4000K,使整體視感更趨一致。本案所有照明設計皆以民眾為出發點,將溫暖舒適的光環境自然融入生活,沒有過多的燈光、色彩,回歸照明設計的本質。 評語」 廣場輕巧的雨遮,讓老建築的古樸能優雅地重現,並提供車站和城市間美好流暢的銜接。白天的廣場有日光的層遮、疊影,夜間的燈光則成為空間中的引導。以民眾的需求為本,創造日常裡陪伴人們行走、往返或休憩的舒適生活場域。 得獎感言」 二、三十年過去,如今燈具光源幾乎只剩下LED,由於一路看著照明產業的改變,看著越來越多人著迷LED,忽略了照明設計的初衷與本質,所以過程中總需比以前更費力與業主、建築師、燈具廠商們溝通。很幸運此次遇到最完美的團隊,支持信任專業顧問的業主、有著相同理念認真負責的建築師、專業及全力配合的設備廠商、營造單位,一同成就好的照明設計。很感謝中強光電文化藝術基金會這幾年對於友善光環境的推動和努力,及各位專家老師們的引導,更感謝他們對我們團隊的肯定,期能持續設計更多好的作品,為提供良善的光環境努力。 思映之間 / 蔚龍藝術有限公司 Daniel Buren 作品介紹」 位於環狀線板橋站的「思映之間」,是法國藝術家丹尼爾.布罕(Daniel Buren)的大型公共藝術。藝術家整合車站周圍環境與元素,並將行人動線及時間的概念融入其中,以慣用的8.7 公分條紋的藝術語彙、搭配9 種色彩板材及月台15 種彩虹列柱,運用高明度、高彩度、高對比的色彩組合,營造強烈的視覺效果。隨著在空間移動,旅客得以沉浸於色彩變化、時光流影之中。 事實上,這件公共藝術是整個車站站體空間的整體創作,也就是塑造藝術化車站,範圍共有五個部分:戶外12 根墩柱、站內手扶梯壁面天花板、月台門及門柱、月台層LED 燈、車站大樓外牆。其中,月台上方的兩條LED 帶狀燈罩,特別訂製寬8.7 公分、長200 公分的燈具1706 組,藉由DMX電子控制器設計顏色變化,打造出光影流動、彩虹般的燈光效果,結合原有的環境光源,營造舒適的車站空間和愉悅的候車氛圍。 評語」 本作品運用整體環境的複雜性,以簡單幾何、色塊、光等元素,讓人感受空間中的和諧性與秩序感,創造公共藝術與環境的連結。作品融入站體,讓光結合日常通勤氛圍,為市民的生活注入光與人文新觀點。以整座捷運站體的角度來思考創作、費心整合,對於都市的交通美學極具啟發性。 得獎感言」 最困難的部分是藝術語彙是使用8.7 公分的條紋,因此環狀線板橋站整體牆面的配置,皆需依據藝術家的設計調整,讓牆面的每部分依照8.7 公分的倍數作分割,才符合藝術家的創作原則。感謝業主台北市政府捷運工程局對這件作品的重視,甚至連站內的消防設備及指標皆配合藝術家設計進行調整,以讓全站達到整體性的設計。非常感謝2023台灣光環境獎評審委員及主辦單位,這個獎項對台灣整個夜間環境美學獲得更多的重視,也讓這件作品有機會被更多人看見與欣賞。 虎尾鐵橋 / 沁弦築影照明設計有限公司 作品介紹」 近百年歷史的雲林縣定古蹟「虎尾鐵橋」,是虎尾作為糖都「百年糖業」的歷史見證。雖然現已不復見火車穿越鐵橋的場景,但藉由照明的巧妙設計,以動態燈光模擬火車行駛意象,使大眾得以重返往日時光。整體橋樑以4000K 冷白色光凸顯鋼骨結構之美,並以隱藏於步道扶手、橋體結構間的3000K 暖色間接照明,貼心地避免燈光直射的刺眼及眩光,確保行人遊橋動線的安全。 在構思的過程中,團隊深刻體會到虎尾鐵橋豐富的歷史底蘊,以及在地文化魅力。雖然長達427 公尺的鐵道的交通運輸功能現已不復存在(現為人行步道),但在民國四、五O年代曾見證虎尾糖廠砂糖產量的輝煌高峰。時至今日,虎尾糖廠仍是全台唯一以「五分車」載運甘蔗的糖廠,每年12 月到隔年3 月的製糖季,那股甘蔗的甜香依然在虎尾鐵橋上瀰漫著,如同時空的訊息,傳遞著昔日故事。而正是這些豐富的歷史和文化背景激發了靈感,希望將「五分車穿越鐵橋桁架的景象」,藉著夜晚燈光的演繹,讓光重現往日榮景。 評語」 橋體結構的冷白光勾勒鐵橋鋼骨的建築精神,橋面步道的暖色光,則和諧地照顧行人的步伐。手法純熟不鋪張,以光的推移模擬火車駛來的歷史場景,以低調精準的主題色光景,賦予古橋隨四季更迭的生息與美。橋身幽微的照明布局,讓人文與自然景觀完好融合,增添夜間美好的生態體驗。 得獎感言」 很榮幸沁弦今年能再次獲得「台灣光環境獎」。2023年沁弦正好成立滿十週年,過去五年裡,我們年年參與這一照明界的年度盛會,也很幸運地榮獲了多座「台灣光環境獎」的肯定。藉本案的設計歷程,我想我們設計的不僅是照明,更是時間的橋樑,連結過去與現在,希望照明設計不僅可以是光的藝術,更可以映現在地人文底蘊,讓光成為歷史和共同記憶的載體。 THE DARK LINE 時空暗線 / 達觀規劃設計顧問有限公司 米及米設計顧問有限公司 ARTEC 3 STUDIO 作品介紹」 北台灣牡丹、三貂嶺之間的「THE DARK LINE 時空暗線」總長3192 公尺,原為封閉近40 年的舊隧道,擁有有機地貌、苔蘚蕨類、蝙蝠棲息等豐富的自然生態。設計團隊以有節制、低亮度、看不見光源的照明設計,突顯舊隧道與地貌本身的場所精神,將對生態的影響程度降至最低;走入其間,微弱的光線使人打開五感,進而能細細感受、品味這條路徑獨特的生態、聲學、色調與氛圍。從設計、施工至開放初期,經歷不少人質疑為何隧道的照明不再打亮一點,大家才能更清楚看環境。 但是,如果再打亮,許多生物就離開了。經歷一年多使用,觀察到當人們來到此地親身體驗後,反而因為暗的環境放慢了步調,感官也更加敏銳,能更感受到隧道裡細微的環境變化以及隧道內外的明暗對比。「共享棲地」的觀念逐漸被認同,業主及維管單位不再單以「人」的需求考量光環境,隧道持續維持著晦暗的環境,夜間亦完全關燈不對外開放,透過掌控環境品質奠定地方活化基礎。 隧道壁面上燻黑的煤煙記載了火車行駛時期的光景;魚、蝦、蝙蝠等生物的進駐描述隧道廢棄後的暗黑環境;光環境也持續在刻劃這隧道的歷史,現在由於打光的關係,壁面上長出許多蕨類。光環境讓「THE DARK LINE 時空暗線」成為一條可閱讀隧道百年來連續性的變化,連結了人與環境的關係,是文化資產活化的成功案例。 評語」 「光」在本作品的隧道中,如同空氣般恰到好處。鏤空的鋼條透出日積月累的地景面貌,行走於其中能感覺到時間性,在規律中卻產生細緻的驚喜。細膩的手法讓光展現建築體的質感,呈現不同層次及對話關係,以對生態環境的尊重,賦予廢棄隧道全新的生命及動力。 得獎感言」 「THE DARK LINE 時空暗線」,不論是人造還是自然光源,雖非主角,卻是體驗環境特質不可或缺的元素,與環境不能脫節也不能搶戲。我們更為了隧道的生態環境,「暗」成為共享棲地的重要手段。很開心評審認同這樣的設計理念,與其說,有了光線,人們才能體驗環境的本質,我們更想表達的是,光線就是本案環境的重要成分。 評審團特別獎 艋舺龍山寺 / 原碩照明設計顧問有限公司 集結宗教信仰和傳統建築工藝於一身的龍山寺,是人們生活與精神的神聖殿堂。過去因缺乏妥善的照明整合規劃,牌樓的跑馬燈、強烈眩光、亮度分布失衡等問題,使廟宇隱沒在喧鬧的環境之中。照明重整後的龍山寺,燈具被巧妙隱藏,照明方法成熟溫潤,精準均勻地從不同處投光、相互堆疊,展現出建築工藝和寺廟的神聖優雅;燈光提供視覺及精神上的指引,讓人能安心駐足,專注與信仰對話。以周邊街區整體思考,讓龍山寺重新在熙攘的街道中,靜靜地透出安定有力量的光芒,重現信仰「光」的平靜氛圍,烘托出背後的社會意義。 入圍決選作品 日常家話_ 鹽埕第一公有市場改造 / 浩建築師事務所 一起設計Atelier Let's 瓦豆WEDO Lighting 已有70 多年歷史的鹽埕第一公有市場,設計上從整體環境改善的角度出發,優化內部空間。首先打開遮蔽天花,重現木結構屋頂的建築之美,並引入自然天光,增加市場的採光及通風;同時仔細計算日光的軌跡,避免日照直射攤位影響保鮮,顧及攤販的需求。而從屋架汰換的舊木料,再利用變成具設計感的燈具點亮市場,延續其使用價值。藉由引光入室,重新活化傳統市場。 入圍感言」 修繕完畢後,將沒落的傳統市場攤商與消費者彼此連結為「日常家話」,屬於鹽埕第一公有市場的光今昔時空相映,其歷史傳承意涵感染著來訪者,再次讓人們感受傳統市場獨有魅力。(浩建築師事務所) 鹽一市場的活化計畫始於2016 年叁捌地方生活所企劃的「鹽埕水上人家」,而城市的改造是漫長的,鹽一市場相較其他消逝的傳統市場是幸運的,透過眾人努力能被保存下來;我們也是幸運能與鹽一市場相遇,並看見重新點亮市場的光。(一起設計Atelier Let's) 最難的是將在地攤商需要的光,與空間中適合的氛圍達成實用與美感平衡。從塔槽高聳爐火,轉變為一座充滿文化活力的城市,感謝生活在這裡的每個人,文化從來不是一蹴可幾,而是扎實生活,日復一日年復一年。盼當代人做的每件事,都能留給下一代更美好的台灣。(瓦豆WEDO Lighting) 南海書院 / 沁弦築影照明設計有限公司 台灣藝術教育館是國內唯一以藝術教育為發展任務的國立機構,館舍歷經不同時期的更迭,建築源流已有近百年之久,被指定為台北市歷史建築。入口的神橋以及漢、和、西洋混合建築樣式的建築立面,是整體視覺重點;照明聚焦於建築細節與景觀,第一展覽廳更使用燈控系統融入自然光源,使空間隨著時序有著細緻表情變化,園區由外而內連成一氣,塑造優雅而靜謐的氛圍。 入圍感言」 「南海書院」為「南海學園」建築群重要的成員之一,這次的夜間光環境優化計畫能入圍「台灣光環境獎」,對我們來說是莫大的榮幸與鼓舞。希望照明優化後的成果,讓區域裡的光環境更加得宜與優雅,更期待它像是我們在這裡撥下的一顆光的種子,在爾後的時日能開花結果。讓「南海學園」不僅僅是台北市內早期的重要文教區,更能成為市內新的優良光環境模範與文化地標。 資料及圖片提供」中強光電文化藝術基金會、Studio Millspace 編輯」林靖諺

Interior 363

對住宅空間的想望人各有異,初向設計新作《project Y》的業主,對米白色調以及弧形語彙情有獨鍾,期待可以在居所注入喜愛的調性。曾國峰設計師以此為基準,以輕淺明亮的色調配搭圓弧曲線,替日常生活捎來輕盈柔和的質感。 本案位於高樓層,自然採光充足。住宅調性素雅明亮。 以需求錨定平面布局 基地坐落於台北市的精華區,是新婚夫妻攜手構築回憶的專屬境地。設計師提到,本作為舊屋改建,有鑑於業主重視衛浴空間的程度更甚主臥室,因此特別針對格局進行了大幅度的調整;舊屋最常遇到的問題即為管線的破損,而管路配置等細節也需格外注意,在有限的面積內盡量擘劃適合的生活舞台。 設計團隊利用屏風界定內外,同時也兼具圍塑落塵區的功能。 業主提出,大門處需有充足的鞋履收納機能,且需做出隱約的內外分界,避免整個家一覽無遺,因此,設計團隊特別拉出一道小屏風去做遮掩,同時界定出落塵區的範圍;針對房數規劃除預留了一間臥室,藉此因應日後家庭成員的增加,女主人也提出需要一間獨立更衣室,收納並擺設她的衣物與收藏。 米白色塗料和磐多魔地坪作為室內主要材料,共築和諧畫面。 談及室內調性的設定,曾國峰說道,業主明確表示希望賦予圓弧意象、並以相近色整合天地壁,形塑協調感受。對此,團隊弱化色彩力度,利用偏米白色的特殊塗料做天花板與牆面的打底,地坪則選用同色系的磐多魔。 隨處可見圓弧語彙,甚至連天花板維修孔都為弧線,弱化尖角的銳利。 而弧形造型的運用一方面是貼近業主喜好,另一方面,也考量到舊屋原有樓板較為低矮,且天花板上方需隱藏空調、除濕機等設備,設計師盡量透過弧形抬高空間尺度,以柔軟線條和輕盈色系描繪住宅表情。 業主提出開放式廚房的需求,為創造一致性,廚具亦選用米色調。 細節注入層次變化 前述所提男主人要求主臥衛浴需盡量放大,在空間尺度的拿捏環節,是設計團隊著墨的重點之一,曾國峰利用一道弧形牆體區劃暨鏈結公私領域,藉此維繫客廳的完整性。 以弧形牆面鏈結公私領域,而結構之間進退面所產生的陰影則強化了空間的層次。 他進一步解釋道,特意賦予弧形牆進退面的層次,讓陰影變化提升空間的細膩度,消弭素色空間可能造成的冰冷氣息,電視牆的圓弧曲線也有異曲同工之妙,讓住宅畫面更為流動。不過,設計師也提到,弧形造型的呈現在放樣時需格外注意細節,避免施工時產生落差,影響整體品質。 必須仔細拿捏格局尺度,讓公私領域獲得良好平衡。 有鑑於基地本身位於高樓層,採光條件十分不錯,考量到室內的白色調,人造光源的配置上以均亮為主,讓自然光的游移描摹出流動畫面。 主臥室。床頭整合了開關插座等設備。 床鋪以架高形式呈現,門後結構間的凹洞則以層板賦予展示功能。 主臥部分則將開關插座整合於床頭,並以架高的床鋪劃分出機能差異;公共空間的弧形牆面結構導致臥房的門片後方產生了凹洞,設計師飾以層板滿足展示機能。主臥衛浴部分則安排了乾濕分離的形式,並以木皮做跳色,注入溫潤的視覺效果。 男主人十分注重主臥衛浴。以木皮做跳色,乾區利用塗料、濕區則鋪設磁磚。 全案貼近居住者喜好,利用純淨柔淡的筆觸細膩描繪居家場景,珍藏每個美好片刻。 女主人專用的更衣室,設有旋轉展示架。 《project Y》 設 計 者」初向設計 / 曾國峰 參 與 者」莊子承 攝 影 者」MD Pursuit樸敘空間創意有限公司 主要材料」磐多魔、塗料、木皮、磁磚 面 積」23坪 設計的根本是人與人之間的溝通。重要得獎紀錄包含TID Award、TINTA金邸獎等。 資料及圖片提供」初向設計 採訪」陳映蓁